方針・基本的な考え方

グローバルな競争が激化するなかで、事業を持続的に発展させるためには多様な価値観が重要であるとの認識に立ち、当社グループでは様々なバックグラウンドを持つ社員が、グローバルで活躍しています。個々の持つ力を存分に発揮するために、人種・宗教・国籍・年齢・性別・性的指向や障がいの有無などを問わず、採用・配置・評価・処遇・登用が公平であるための施策・制度強化に注力しています。社員一人ひとりの個性や能力を尊重し、多様性を受け入れて生かし、一体感を持って働ける組織風土の醸成に努めています。

なお、マテリアリティ「価値創造を担う人的資本の育成・強化」のなかでも、ダイバーシティ&インクルージョンの推進を掲げています。

目標

「サステナビリティ中期計画2026」の中で、戦略およびKPI・目標を定めました。

| 戦略 | KPI・目標(2024年4月~2027年3月) | バウンダリー |

|---|---|---|

|

多様な個を最大限に活かす ダイバーシティ&インクルージョンの推進 |

①

女性管理職比率を2028年3月までに8%以上、2030年までに10% ② キャリア採用比率50%程度を維持 ③ 男性育休取得率100%* ④ 障害者法定雇用率を上回る状態の維持 ⑤海外現地法人におけるナショナルスタッフの幹部登用の積極化 |

①~④ 単体 ⑤ 連結 |

- *当社では育休取得可能期間を「子どもが3歳になるまで」としていることを踏まえ、配偶者が出産した男性従業員のうち全員が、子どもが生まれた年度を含む3カ年度以内に育休を取得した場合を100%とする。

2024年度の実績は以下の通りです。

| KPI | 2024年度実績 | 進捗状況 |

|---|---|---|

| ①女性管理職比率 | 6.0% | ○ |

| ②キャリア採用比率 | 60% | ○ |

| ③男性育休取得率* | 92.9%* | ○ |

| ④障害者雇用率 | 3.20% | ○ |

| ⑤海外現地法人におけるナショナルスタッフの幹部登用 | 各海外現地法人において、ナショナルスタッフの幹部登用を進めるための制度を整備中。2025年度中の導入を目指す。ナショナルスタッフの次世代リーダー層の発掘、選抜、育成、登用までのプロセス化も進行中。 | ○ |

- * 2023年度に新制度として育休取得を義務化したことから、2024年度は新制度開始後2年間 (23-24年度) の取得率を算定。算定式は次の通り。

- 算定式:2023年度に配偶者が出産した男性従業員数のうち2023-2024年度に育児休業取得した従業員数 / 2023年度に配偶者が出産した男性従業員数

体制

当社グループのダイバーシティ&インクルージョンについては、管理部門全般担当の代表取締役専務が最高責任者となり、人事室がとりまとめる体制で推進しています。各部署と協力しながら、多様な人材がそれぞれの強みを最大限に発揮し、イキイキと働き続けられる職場環境の整備に努めています。

D&I風土醸成

2024年5月から7月にかけて、D&I推進の一環として、全従業員を対象に「アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)」に関するeラーニング研修を実施しました。本研修は、性別や役職に関係なく誰もが持ちうる偏見に気づき、それを適切にコントロールする力を養うことを目的としています。ジェンダーバイアスを中心に、自身の思考の偏りに気づくきっかけを提供し、多様な価値観を受け入れる風土と、心理的安全性の高い職場づくりにつなげています。

また、2024年4月より、サステナビリティ意識の向上を目的に、3分で学べる動画研修サービスを導入しました。2週間ごとにピックアップ動画を設定し、社員の視聴を促進しています。D&Iに関する動画も積極的に取り上げ、多様な価値観を尊重し合う職場風土の醸成を図っています。

- D&Iに関する動画のサムネイル(引用元:PivottAサステナ)

女性活躍推進

日本におけるジェンダーギャップは、当社にとっても重要な課題であると認識しています。当社では、女性がより活躍できる雇用環境の整備や、男女を問わず育児・介護などにおける仕事と生活の両立を支援する取り組みを積極的に推進しています。

こうした課題を整理し、目標を設定したうえで、2024年4月1日から2028年3月31日までの4年間を対象とする行動計画を策定しました。特に目標1は、サステナビリティ中期計画2026にも盛り込まれており、その進捗は全取締役が参加するサステナビリティ委員会でモニタリングし、実効性を確保しています。

| 当社の課題 |

|---|

| ①女性管理職比率が少ない(継続課題) |

| ②スタッフ職(総合職)の中堅層における女性比率が少ない |

| ③新卒採用における女性割合と、入社後の定着率 |

| 目標(2024年4月1日~2028年3月31日) | 2024年度実績 | 進捗状況 |

|---|---|---|

|

目標1 2028年3月までに女性管理職比率を8%以上とし、遅くとも2030年までに10%となるようキャリア構築の制度・育成環境を整備する |

6.0% | ○ |

|

目標2 スタッフ職の新卒採用に占める女性割合について20%以上を維持する(継続) |

43.8% | ○ |

主な取り組み

- 社内ポータルサイトや社内報を使ったトップメッセージの発信

- 女性スタッフ職向けワークショップの開催

- 職掌転換制度(スタッフ職/チャレンジ職とアシスタント職を相互に転換できる制度):職掌転換説明会および女性アシスタント職へのヒアリングの実施

- 育児や介護、私傷病の治療との両立を支援する在宅勤務制度の導入

- 同業他社と協働して「自分らしいキャリアの歩み方」や「女性営業職の働き方」といったテーマで情報交換会や交流会イベントを実施

- メンター制度の導入

事例:チャレンジ職(C職)の導入

2023年から新たな職掌である「チャレンジ職(C職)」を導入しました。当社には、プロフェッショナル職(P職)・スタッフ職(S職)・アシスタント職(A職)の3つの職掌があり、P職およびS職は基幹的業務を担当する職掌であり、そのうち管理職をP職、非管理職をS職としています。A職は主にサポート業務を担当する職掌です。以前より、S職とA職を相互に転換できる職掌転換制度を導入していますが、S職は業務の性質上、転勤が必要となる場合があり、それがA職からS職に転換するうえでのハードルともなっていました。

そこで、地域限定(転居を伴う異動のない)S職であるC職を新設することにしました。これまで転勤の条件のためにS職に手を挙げられなかったA職の社員がチャレンジしやすくすることを目的とした新職掌です。現在、A職は女性が多いため、当面の利用者は女性A職を想定していますが、男女問わず、働き方の選択肢として定着していくことを目指しています。

当社では、女性管理職比率をサステナビリティ中期計画の指標・目標として設定していますが、管理職であるP職を増やすためには、基幹的業務・非管理職であるS職の層を豊かにしていく必要があります。C職の新設により、A職社員のさらなる自己実現を後押しするとともに、組織として人材を継続的に確保・育成していきます。

事例:営業部門女性スタッフ職と経営層のD&I懇談会

当社では、営業部門における女性スタッフ職(基幹的業務・非管理職の職掌)の定着と活躍を重要課題と捉え、2024年11月から12月にかけて、営業部門担当の代表取締役専務執行役員と営業部門の女性スタッフ職との懇談会を東京・大阪で計3回開催しました。

本懇談会は、現場のリアルな声を経営層が直接受け止める場として開催され、営業職としてのキャリア形成や働きやすさに関する課題について、率直な意見交換が行われました。懇談を通じて、性別ではなく「個」として社員を捉える視点や、世代間の価値観の違いにも配慮した柔軟な制度設計の必要性が再認識されました。

参加者からは、経営層の考えを直接聞けたことで会社への信頼感が増し、モチベーションが高まったとの声や、性別にとらわれず営業パーソンとして成長したいという前向きな意見が寄せられました。

事例:メンター制度

若手社員の成長支援、全社での育成風土の醸成や部門を跨いだコミュニケーション促進を目的に、部署を越えた「メンター制度」を導入しています。経験豊富な社員(メンター)が、新入社員や若手社員(メンティー)の相談相手となり、1~2カ月に1回の面談を通じて、悩みの共有やキャリア形成をサポートします。直属の上司ではない立場からの助言により、メンティーは本音を話しやすい環境が整い、モチベーションの維持・向上にもつながっています。メンターにとっても、若手の価値観を知る貴重な機会となっており、双方向の学びが生まれています。

女性活躍推進を目的とするだけでなく、D&I意識の醸成や人材育成の観点からも、幅広く取り組んでいます。

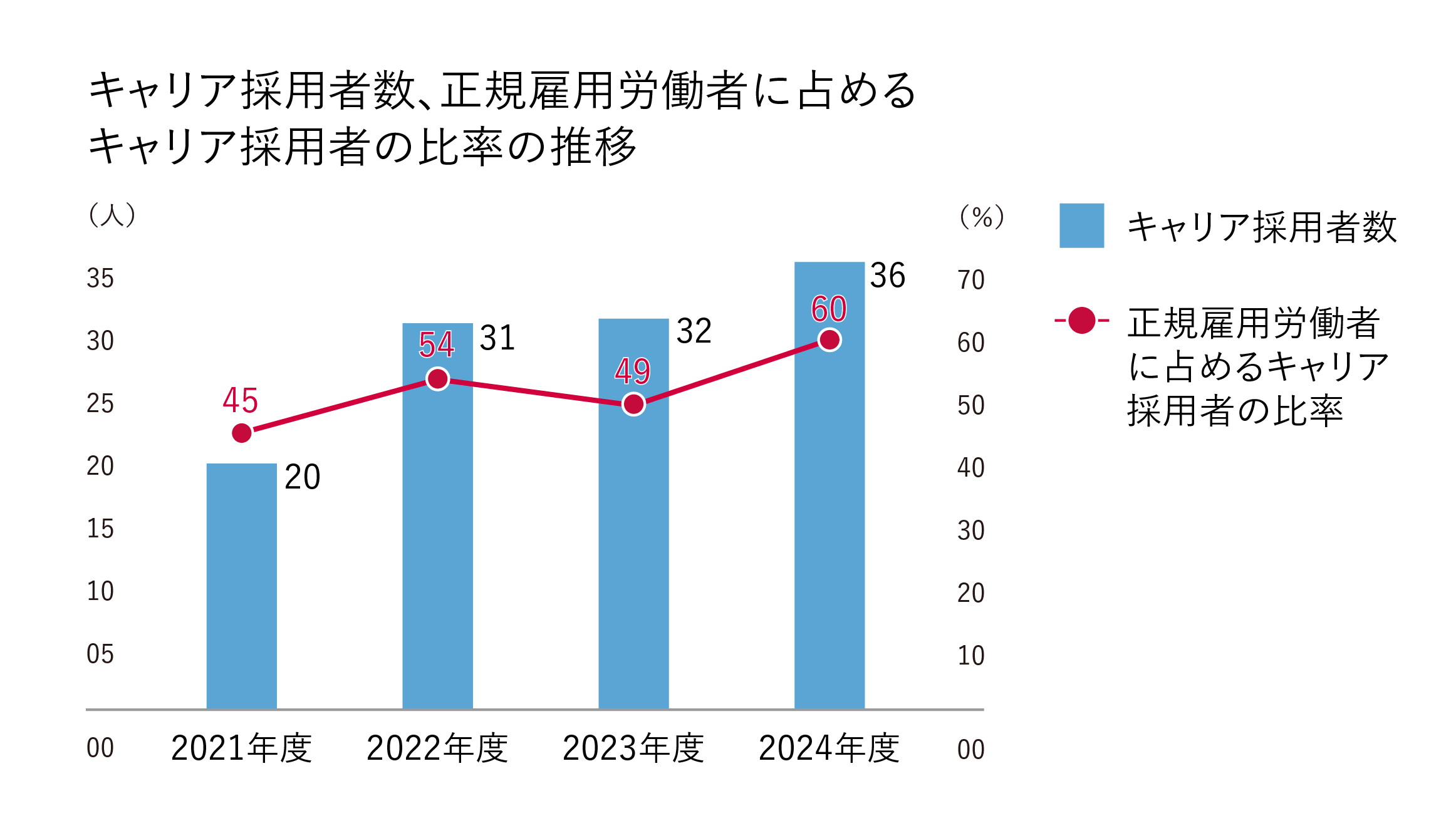

キャリア採用および管理職への登用

キャリア採用および管理職への登用に注力しています。当社グループにはない経験や価値観、ネットワークなどがインプットされることで、ビジネスや施策などに多様な視点が加わることを期待しています。

2024年度のキャリア採用者数は36名であり、当年度に採用した正規雇用労働者に占めるキャリア採用者の比率は60%となりました。全従業員に対するキャリア採用者比率は34.2%であり、全管理職におけるキャリア採用者比率も31.5%となっており、登用が進んでいます。また、業務執行取締役3名のうち、キャリア採用者は2名を占めており、幹部管理職である本部長・室長15名のうち、キャリア採用者は4名であり、経営幹部においてもキャリア採用者を登用し、多様性の確保に努めています。

シニア人材の活躍支援

シニア人材が持つ豊富な知識や経験を定年後も活かし、引き続き活躍できる環境の整備を進めています。

以下の新たな制度を2022年度より導入しました。

- 60歳から65歳への定年延長および60歳~65歳の間のシニア職掌の設置

- 65歳~70歳の段階的な再雇用嘱託制度の設置

- 40~50代の社員に向けたキャリア研修/能力開発支援の実施

ナショナルスタッフの育成

「人材」と「情報」を強みとする当社グループにとって、世界各地で働くナショナルスタッフのレベルアップは、長期的な成長を遂げるうえで必要不可欠です。

「社是」「経営理念 Mission」「目指す姿 Vision」「価値観 IK

Values」の共有と、国境や文化を超えた人材交流の活性化を目的とした「Global

Staff

Meeting」を2014年から開催しています。世界各地から選抜されたナショナルスタッフを本社に招聘し、2日間にわたり英語でのグループワークを通して、活発な議論を交わします。

2020年度からは新型コロナウイルス感染症予防対策として開催を中止していましたが、4年ぶりに2023年10月に開催しました。

国内外から18名のメンバーが参加しました。会社の価値観を互いに共有すること

で、グローバルスタッフ同士のネットワー

クを広げ、未来のリーダーを育成することを目的に、様々な議論が交わされました。2日目には社長も参加しました。

また、各国の個別具体的な課題・事情に適応した教育訓練・制度構築の支援を、シンガポール・ベトナム・マレーシア・インドネシアにおいて実施しました。多言語のe-learningを用いた業務ルールなど基礎的なテクニカルスキル研修や、マネージャー育成研修など、ナショナルスタッフ全体の底上げを目的とした教育を実施しています。

これらの研修を通じて、稲畑産業グループとして必要とされるグローバル人材の育成に努めています。

当社グループでは、グローバルに成長を続けるため、ナショナルスタッフの幹部登用を強化しています。現時点では、海外拠点におけるナショナルスタッフの社長は、台湾と米国で2名です。

現在、現地法人におけるナショナルスタッフのモチベーション向上やキャリアパスの可視化につなげるべく、経営幹部登用に向けた昇進基準や選考・審査プロセスの整備に着手しており、2025年度中の導入を目指しています。

海外売上高比率の拡大や現地発ビジネスの創出を促す本取り組みは、サステナビリティ中期計画2026にも掲げる重要施策です。

障がいのある方々の活躍支援

多様な障がいのある方々の就労の機会拡大と質的向上に努めています。障がいのある方の雇用を進めることは、企業価値の向上、多様性のある組織づくり、また業務の効率化や生産性の向上につながるなど、さまざまな効果をもたらすと考えています。

就労機会については、ハローワークなどを通じた採用活動を通年で実施しています。

入社以降は、就労支援機関と連携し、定期的な面談などのご本人のフォローを行うとともに、所属部署や人事室に対して障がいに関する一般的知識や特性についての研修を行うなど、定着・活躍の支援を行っています。

一例として、社員の健康推進と障がい者雇用促進のため、2023年春に東京・大阪の両本社にマッサージルームを開設し、視覚障がいのある方にヘルスキーパー業務に就いていただいています。あん摩、マッサージ指圧師などの免許(国家資格)を保有するヘルスキーパーが、マッサージや健康への助言などを行っています。

また、聴覚障がいのある社員向けに、研修動画では字幕を付けたり、オンライン会議ではトランスクリプトを活用するなどの配慮を行っています。