情報セキュリティ

DX推進

情報セキュリティ

方針・基本的な考え方

稲畑産業グループは、情報セキュリティの重要性を認識し、情報セキュリティリスクから当社グループの情報資産を保護することを目的として、情報セキュリティに関する基本的な事項を「情報セキュリティ規程」として定めています。加えて、情報管理手続き等の関連する諸規則や全社員に向けたマニュアル等を整備しています。これらの内容については随時見直しを行い、新たなリスクやテクノロジーに対して柔軟に対応し、情報セキュリティマネジメントを継続的に改善していきます。国内外のグループ会社についても、同程度水準の規程を展開しています。これら規程類に従って、稲畑産業グループ全体の情報セキュリティ対策を拡充していくとともに、情報セキュリティに関する法令、規制または契約上の要求事項を遵守します。

また、情報セキュリティに関する事故の発生予防に努めるとともに、万一事故が発生した場合は、事故対応のみならず再発防止策を含む適切な対策を速やかに講じます。

個人情報については、「個人情報保護方針」「個人情報の取扱いについて」を定めています。

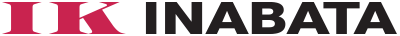

体制(ガバナンス)

当社グループでは、情報セキュリティの重要性を認識し全社的に取り組みをより推進するため、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会の下部組織として、情報セキュリティ部会を設置しています。情報セキュリティ部会の部会長はデジタル推進室長が務め、主な営業本部員・管理本部員が会員となっています。また、部会および情報セキュリティに関する事務を行う組織として、情報セキュリティ部会事務局をデジタル推進室内に設置しています。情報セキュリティ部会は必要に応じて開催し、情報セキュリティに関する規程・規則・細則等の審議や教育研修計画の立案等を行っています。

また、情報セキュリティ部会長が任命した情報セキュリティ監査人による内部監査を、年1回、定期的に実施しています。内部監査内容については、情報セキュリティ部会長に報告しています。

上位組織であるコンプライアンス委員会は、定期的に年4回開催し、必要に応じて臨時開催もしています。同委員会において、情報セキュリティ部会長は部会で審議、対応している重要な内容および内部監査内容を遅滞無く委員会に付議または報告しています。委員会で議論された重要な内容は、必要に応じて経営会議および取締役会に報告され、取締役会の監督を受けています。加えて、四半期ごとに業務執行報告書を通じて、情報セキュリティに関する取り組み状況を取締役会に報告しているほか、情報セキュリティ部会で審議・検討された内容も上記プロセスの中で報告が行われ、取締役会の監督機能を果たしています。

執行機能(企画立案・推進・実行)については、昨今高度化するセキュリティインシデントに対して、迅速かつ正確に対応するためにセキュリティ対応チーム(IK-SIRT*)を設置しています。また、営業本部・管理本部に情報セキュリティ管理者、主要な国内外子会社に情報セキュリティ責任者を任命しています。それぞれの組織における情報セキュリティを管理するとともに、情報セキュリティ規程・規則・細則の遵守状況を取りまとめ、事務局を通じて情報セキュリティ部会に定期的に報告をしています。

また、外部の様々な組織とも必要な連携を行い、情報セキュリティ体制の強化に努めています。

- *IK-SIRT:当社のシンボルIKとSecurity Incident Response Teamを合わせた用語

情報セキュリティ体制図

教育

嘱託・派遣社員・他社への出向者・他社からの出向者を含む、当社のすべての役員および従業員に対して、情報セキュリティ部会が定期的に情報セキュリティ教育を実施しています。

一例として、毎年8~9月にかけて実施する合同研修会において、情報セキュリティ教育を実施しています。2024年のテーマは「サイバーセキュリティリスクの多様化」で、日本語・英語・中国語の多言語で実施しました。

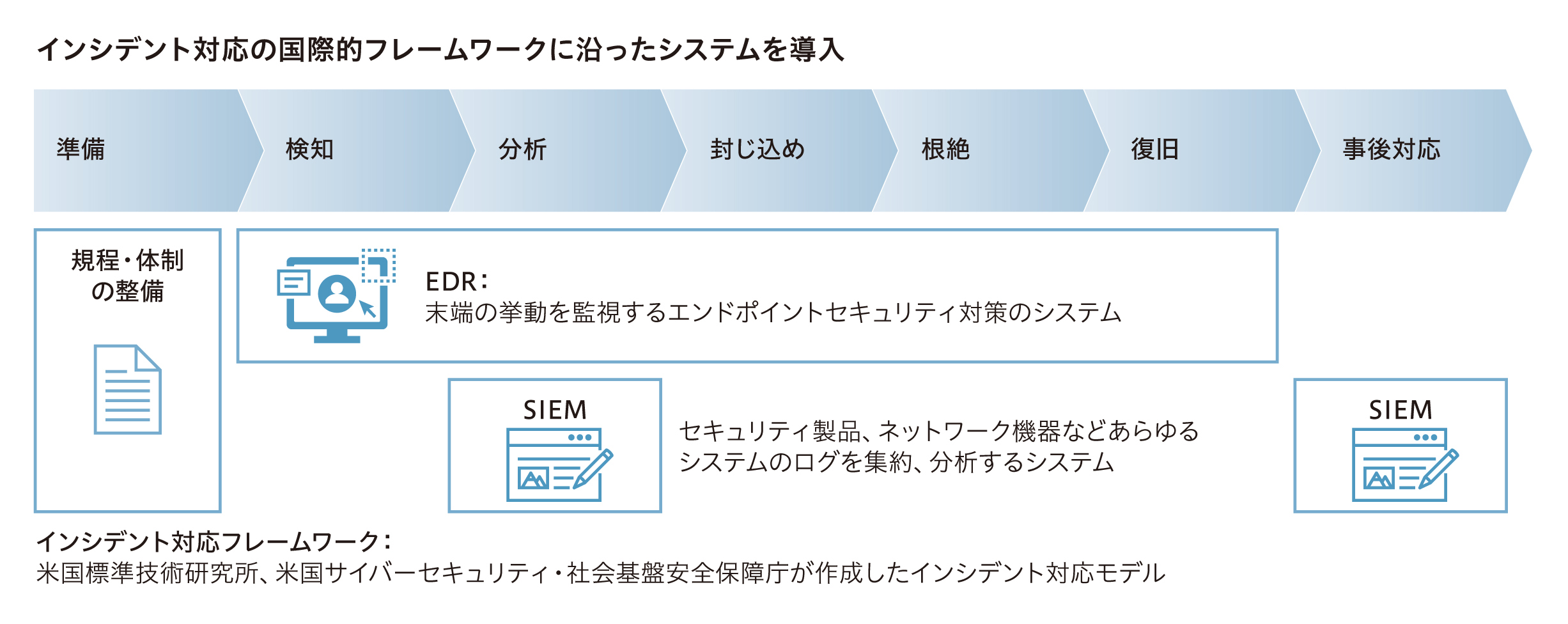

体系的な技術対策

セキュリティインシデントに対する体系的な技術対策として、インシデント対応の国際的なフレームワークに沿ったシステムを導入、運用しています。サイバー攻撃の検知、分析、封じ込め、根絶に対しては、端末の挙動を監視するとともに、遠隔操作で被害の封じ込めや根絶が可能なエンドポイントセキュリティシステムを展開しています。また、セキュリティ製品、ネットワーク機器などあらゆるシステムのログを集約するセキュリティ情報イベント管理システムを活用し、インシデント発生時の原因分析や再発防止策を作成するための事後対応に取り組んでいます。

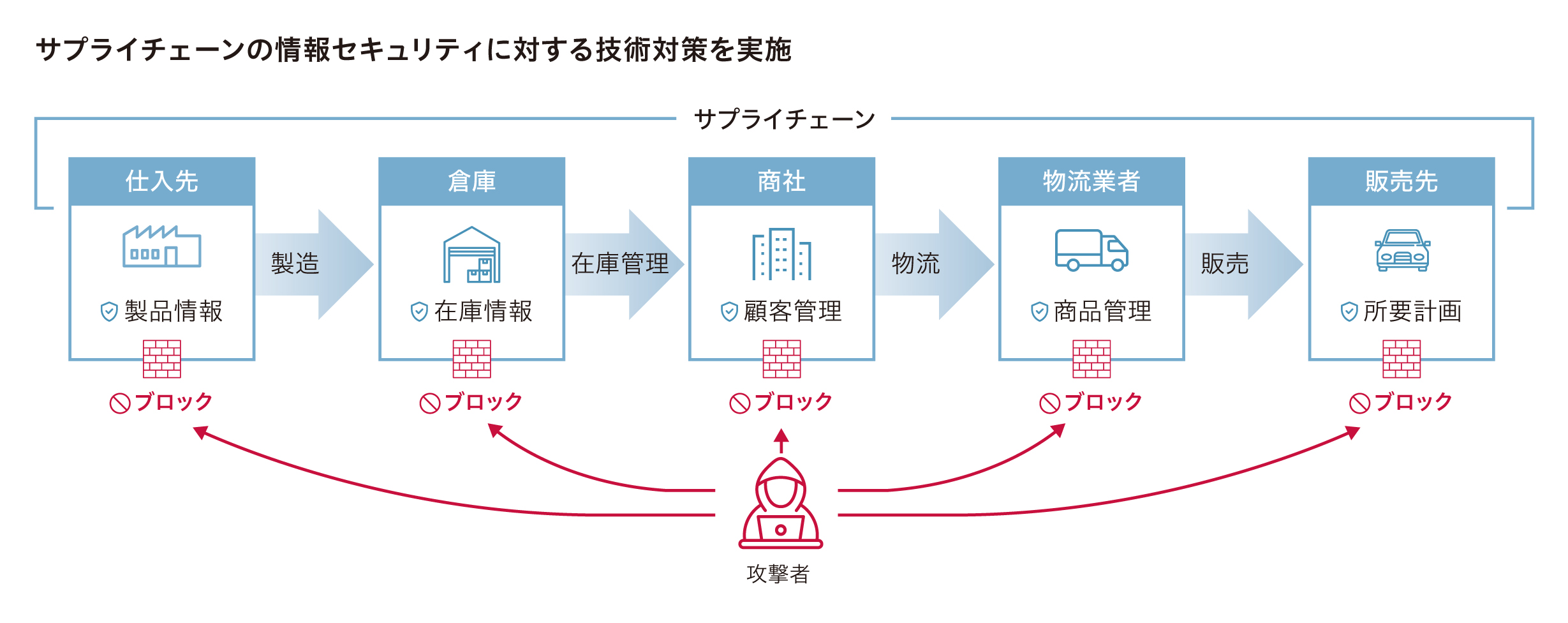

サプライチェーンセキュリティ

当社グループは仕入先、販売先からなる一連のサプライチェーンにおける情報セキュリティについて、個々の取引先からのアンケートや調査を通じて説明責任を果たしています。

また、サプライチェーン全体としてのセキュリティレベルの向上に寄与するため、機密情報の管理体制や情報システムの脆弱性に対する技術対策を継続的に改善しています。

DXのセキュリティ支援

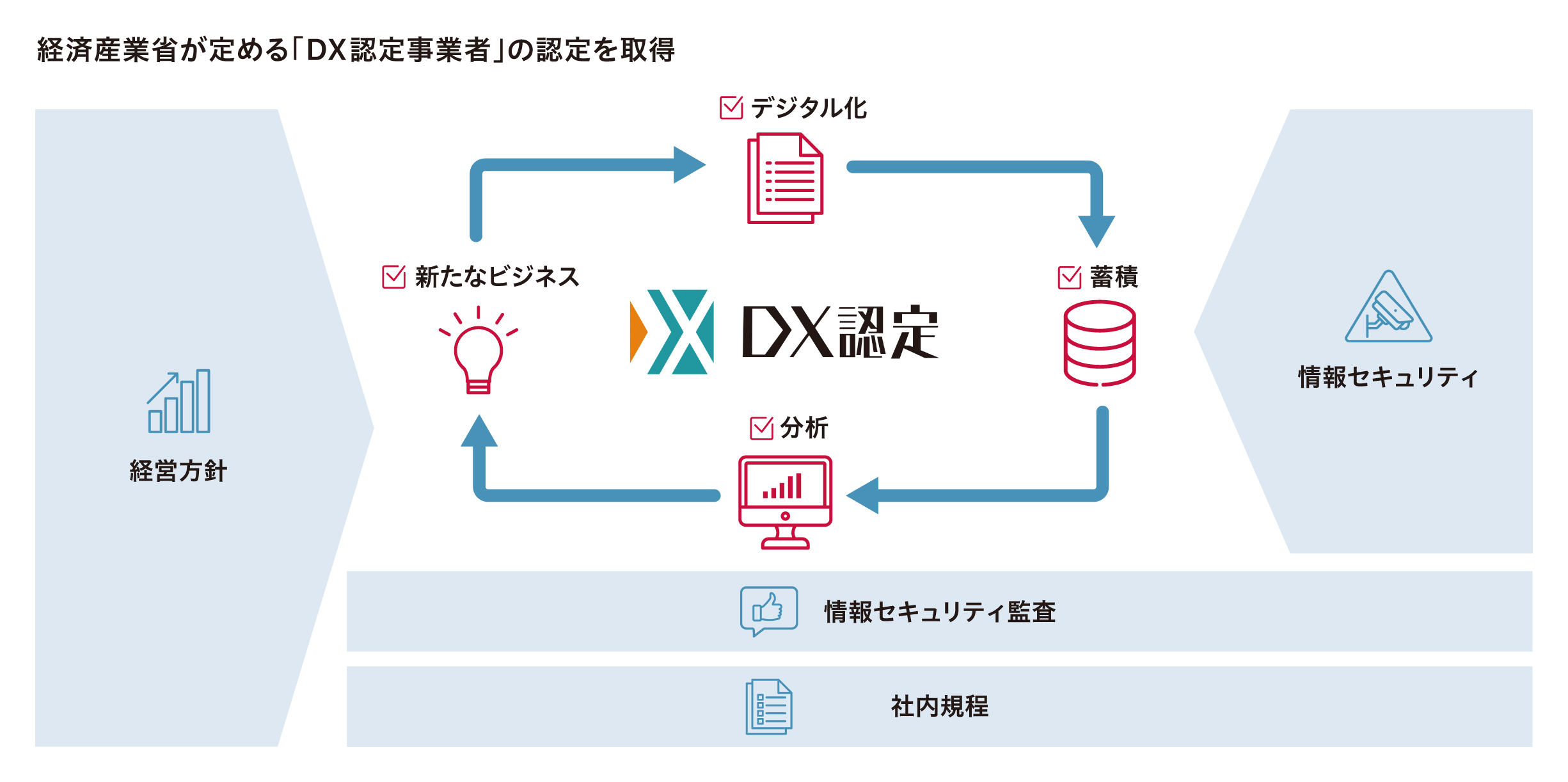

当社は、2023年3月1日付で経済産業省の定める「DX認定制度」の認定事業者に認定されています。(下部「DX推進」参照)

経営方針に沿ったDX戦略を推進するにあたり、情報セキュリティ面のリスク対応のため、定期的に情報セキュリティ監査を実施することで、社内規程が周知徹底され、遵守されていることを点検しています。また、経営戦略の達成と情報セキュリティの確保を両立するため、専門性のあるセキュリティ人材の育成、確保に努めています。

情報セキュリティリスクのグループマネジメント

情報セキュリティ対策はグループ全体の重要な課題であり、国内外のグループ会社についても、稲畑産業と同程度水準の情報セキュリティ規程を展開しています。しかしながら、連結子会社間においては、情報セキュリティのレベルに差が生じており、リスクレベルも各社で異なります。この問題に対して、連結子会社向けの「情報セキュリティガイドライン」を情報セキュリティ部会が策定しました。これにより、グループ全体のセキュリティガバナンスのボトムアップを図っています。

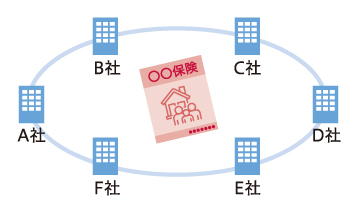

また、上記をはじめとするさまざまなリスク対策を講じていますが、それでも防ぎきれない万が一のセキュリティインシデントに対するリスクマネジメントとして、2024年4月から連結子会社全社を対象としたサイバー保険に加入しました。

リスクの低減

「情報セキュリティガイドライン」の策定

2024年度までの「実行すべき情報セキュリティの取り組み」を明示し、各グループ会社で施策を推進、一定のレベルにリスクを最小化。

リスクの移転

「サイバー保険」の加入

対象:連結子会社全社

補償:賠償金、調査・復旧費用等

DX推進

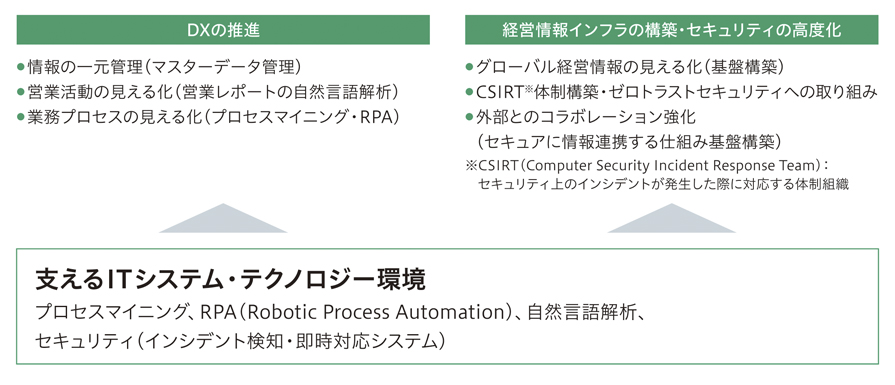

2024年度からスタートした中期経営計画「New Challenge 2026(NC2026)」において、経営基盤戦略の1つとして「デジタル戦略」を掲げています。情報セキュリティの高度化とDXの推進は両輪の取り組みです。

DX戦略基本方針

グローバルな経営情報インフラの一層の高度化

- 新たな技術トレンドを取り入れ、デジタル化を一層推進し、業務の変革と効率化を図る(DXへの取組み)

- セキュリティ高度化やBCP 、新たな働き方にも対応した経営情報インフラをグローバルに構築

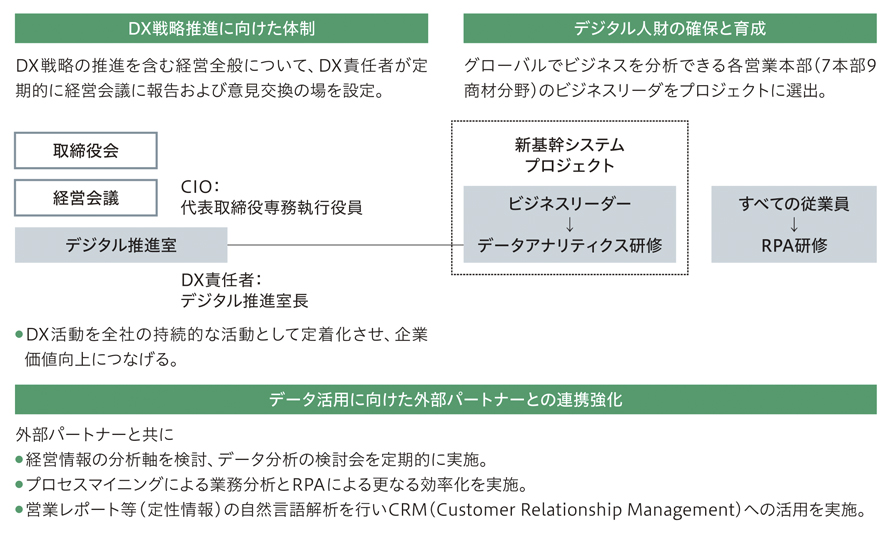

体制・人材

システム部門を刷新、デジタル人財の確保・育成を推進

2022年4月、DXをさらに推進するため、各営業本部からビジネスリーダーを全社プロジェクトに選出しました。経営情報の分析可能な人材を育成します。また、従来のシステム部門をDXにより特化した組織に刷新しました。

DX認定

2025年3月1日、経済産業省が定める DX(デジタルトランスフォーメンション)認定制度*に基づく「DX認定事業者」の認定を更新しました。初めての認定は2023年に取得し、この度の審査で2027年度末までの適用が認められました。

*DX 認定制度とは、経済産業省が企業の DX に関する自主的な取り組みを促すため、「情報処理の促進に関する法律」に基づき、「デジタルによって自らのビジネスを変革する準備ができている状態(DX-Ready)」であることを確認できた企業を認定する制度です。

経営情報インフラの高度化

2022年に「情報システム室」から「デジタル推進室」に組織名を変更し、さらなるデジタル化の推進とビジネスへのフィードバックを進めています。

グローバル経営管理基盤の強化

現在、グローバル経営管理基盤として、「マスタデータ管理(MDM)」と「予算実績管理(CDAM)」のシステムを順次連結グループ全社に展開しています。MDMでは、企業マスタ・商品マスタの統合を行い、CDAMでは、連結の実績自動集計のシステム化を行っています。これらのシステムの連携により、経営情報の一元化と迅速な意思決定が可能となり、データドリブン経営への転換を加速していきます。

生成AIサービス等を利用した競争力向上

新中期経営計画NC2026のなかの、経営基盤戦略におけるデジタル戦略のなかでも言及しているように、社内向け生成AIサービス(M365 Copilot)等の活用を進めています。

AIチャットの実務検証には社内各部門が参画して取り組んでいます。営業部門では、デジタルマーケティングの高度化・生産性向上による新たなビジネス機会の創出を狙っています。また、管理部門では既存の業務を最適化、効率化し、付加価値を創造することが主な目的です。

これらのソリューションの特性を有機的に組み合わせることで、さらなる経営の効率化と精度の向上を実現し、企業として持続可能な成長につなげていきます。