用語解説

亀屋正重

創業者稲畑 勝太郎の生家が営む皇室御用達の菓子舗の屋号。勝太郎が2歳の時に禁門の変で焼失したことで、一転して生活は困窮を極めることとなった。第1話の舞台となる明治2年(1869年)には、7歳の勝太郎は家族だけで再開した和菓子屋の販売を手伝い、菓子を売り歩く生活をしていた。

【参考】デジタルギャラリー|IKものがたり|稲畑産業株式会社

今から130年余り前、明治時代に創業者 稲畑 勝太郎が

どのような経緯で当社を創業するに至ったのか、

皆さまにできるだけ分かりやすく伝えたいという思いから漫画化を企画しました。

7歳の就学前に家業の和菓子屋を手伝うところから始まり、

15歳でのフランス留学、帰国後京都府職員として奉職したのち

28歳で当社を創業するに至るまでのいきさつを全10話にわたり連載いたします。

漫画のストーリーは偉人伝として一般に出版された書籍※の史実をもとに、

多少のフィクションを加えてアレンジしました。

制作は「トキワ荘プロジェクト」を運営する

特定非営利活動法人LEGIKAプロデュース・編集のもと、

脚本家 島田 悠子氏、漫画家 尾形 和也氏が制作しました。

当社の成り立ちや創業者の生きざま、

思いを少しでもお伝えできれば幸いです。

*1931年(昭和6年)、こども読物出版協会発刊の偉人伝シリーズ『鵬の巣にある頃』、

君塚勝彦著『実業界の覇王 稲畑勝太郎翁少年時代』が発売された。

同シリーズには小林 一三、含め

10名の偉人の一人として紹介されている。

用語解説

亀屋正重

創業者稲畑 勝太郎の生家が営む皇室御用達の菓子舗の屋号。勝太郎が2歳の時に禁門の変で焼失したことで、一転して生活は困窮を極めることとなった。第1話の舞台となる明治2年(1869年)には、7歳の勝太郎は家族だけで再開した和菓子屋の販売を手伝い、菓子を売り歩く生活をしていた。

【参考】デジタルギャラリー|IKものがたり|稲畑産業株式会社

用語解説

禁門の変(蛤御門の変)

元治元年(1864年)に京都の蛤御門で起きた長州藩と会津・薩摩藩との戦いのこと。この戦いは長州藩側が破れ、1日で終わったものの、火災は3日にわたって続き、京都市街中心部(東西は鴨川から堀川、南北は一条から七条)の大半が焼かれるなど、被害は甚大だった。(『国史大辞典』「禁門の変」の項目を参照)

用語解説

亀(ニホンイシガメ)

主に本州、四国、九州に分布する日本固有種の亀。幼体の形態が「銭」のように見えることからゼニガメとも呼ばれている。

※本編内での勝太郎と亀の関わりはフィクションです。

用語解説

小学校

東京遷都による衰退からの復興を目指した京都の人々の「まちづくりは人づくりから」の信念のもと、明治2年(1869年)に日本初となる64校の学区制小学校が開校した。これは明治5年(1872年)の学制公布により全国的に学校制度が導入される前のことで、行政だけでなく町の人々が自分たちのお金を出しあって作ったものである。町ごとのまとまりを単位として表した番組(町組)が元になったため、これらの学区制小学校は「番組小学校」と呼ばれていた。勝太郎が入学したのは、下京第二十五番組小学校(のちの粟田小学校)である。

【参考】京都市学校歴史博物館(博物館概要)、Q都スタディトリップ

用語解説

亀屋正重と稲畑染料店の始まり

元治元年(1864年)に起きた禁門の変によって、京都の烏丸御池に構えていた店舗の焼失から命からがら逃げ出した稲畑一家は、東山三条に再度店を構え、営業を再開した。勝太郎はこの店で育ち、結婚し、そして明治23年(1890年)10月の稲畑染料店の開業時にはこの店から始まった。その後、年内に稲畑染料店の独立した最初の店舗である西陣の新店舗に移転した。

用語解説

小学校生活

小学校に入学した勝太郎は孝行と勉学に勤しみ、優秀な成績をおさめた。明治5年(1872年)、当時10歳の勝太郎は、京都へ行幸中の明治天皇の御前で『日本外史※』を朗読し、褒美としてコンパスセットを下賜された。このコンパスセットの箱が創業者史料室に展示されています。(「稲畑百年史」p.30)

※『日本外史』…江戸後期を代表する歴史学者・頼山陽が著した歴史書。全22巻からなる。

用語解説

京都府師範学校

明治9年(1876年)に初等学校教員養成を目的として設置された学校で、現在の京都教育大学の母体である。当時14歳の勝太郎は成績優秀だったため、京都府の小学生の中から優等生67人のうちの1人に選抜されて第1期生として入学した。(「稲畑勝太郎君伝」p.58)

用語解説

「朋有り遠方より来るまた楽しからずや人知らずして慍 (いきど) ほらずまた君子ならずや」

孔子の全10巻20篇にわたる『論語』の第1巻の第1篇の文章。

この文章では、孔子が学問の醍醐味や友人の重要性、君子の心構えについて語っている。

用語解説

舎監

寄宿舎で、共同生活をしている学生・生徒の生活指導や監督をする人。

勝太郎は師範学校に入学する際に、親元を離れて師範学校の寄宿舎へと入ることとなった。

用語解説

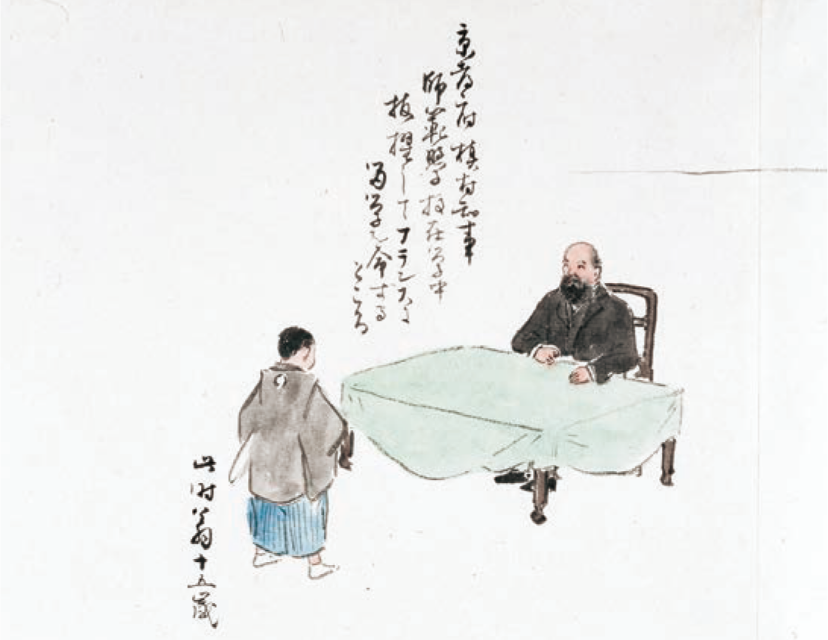

レオン・ジュリー

文政5年(1822)~明治24年(1891)

レオン・ジュリーは文久2年(1862)、江戸幕府の蝦夷地開拓における病院建設計画のための医師として、駐日フランス公使レオン・ロッシュに招聘され、来日。しかし、計画が中止となったため、翌年長崎のフランス領事館に領事として赴いた。明治4年(1871)、京都府は仏学校の教師としてジュリーを雇い入れた。

京都府はジュリーの進言に従い、フランスに留学生を派遣することを決定した。そして、明治10年(1877)、ジュリーに勝太郎を含む8人の留学生のフランスへの引率、監督・保護、専攻科目の選定などすべてを任せた。

用語解説

8人の留学生

明治10年(1877)4月、ジュリーが教師を務める京都仏学校にかつて通っていた近藤 徳太郎、歌原 重三郎、今西 直次郎、横田 萬壽之助が留学生として決定した。同年6月、師範学校生徒の稲畑 勝太郎、中西 米三郎、横田 重一と中学校生徒の佐藤 友太郎が留学生に決まり、計8人が京都府の代表としてフランスに留学することとなった。彼らはフランスでそれぞれの専攻科目について学んだ。

用語解説

2人の横田

8人の留学生のうち、2人の横田との関わりが勝太郎の後の人生に深くつながっていくこととなった。

横田 重一:

師範学校で勝太郎と同級生の親友であり、共にフランスへ留学した重一は、フランスでキリスト教の洗礼を受けた。その後、不幸にも病により同地で客死。勝太郎はキリスト教信者である重一のため、自身もキリスト教の洗礼を受け、親友を弔った。

横田 萬壽之助:

勝太郎が映画の興行権を譲渡することになった横田 永之助の兄。フランスで出会ったリュミエール兄弟からシネマトグラフによる映画の興行権を得た勝太郎は、その後さまざまな理由から事業継続を断念し、留学生仲間の横田 萬壽之助に相談のうえ、彼の弟に興行権を譲渡。その後、横田商会として映画事業を継承した永之助は吉沢商店、ほか2社と共同で日本活動写真(日活)を設立するに至る。

用語解説

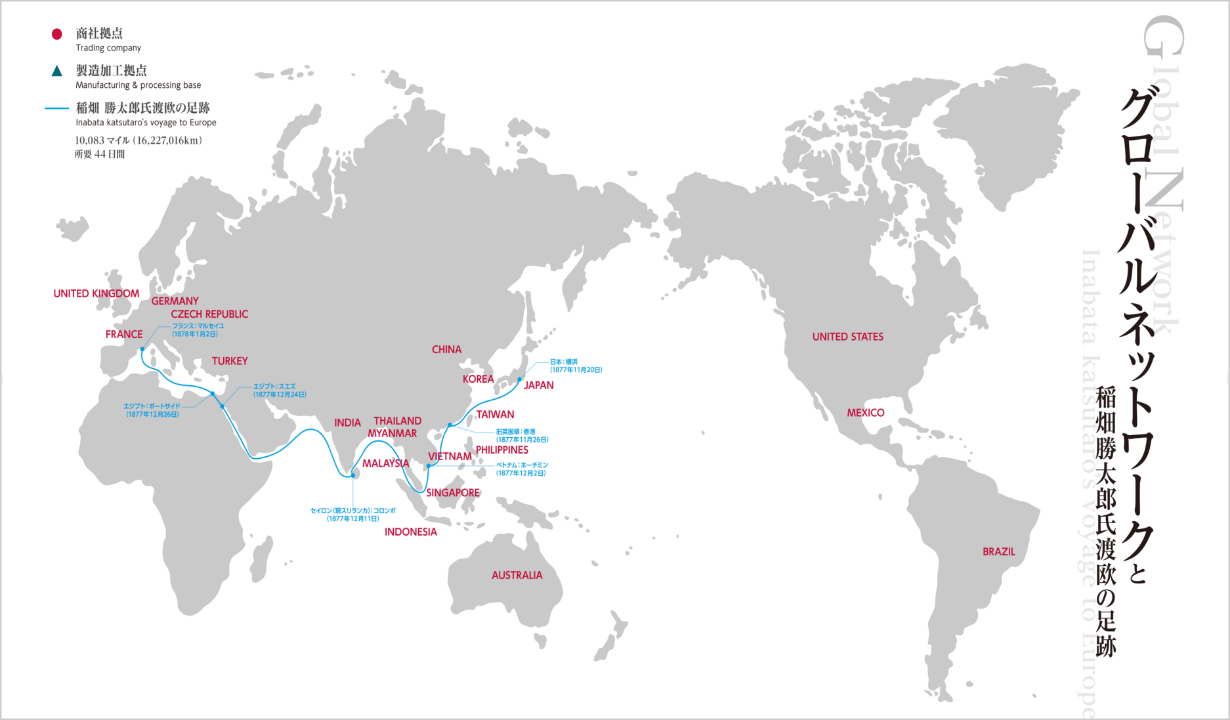

フランスまでの航路

勝太郎らは京都から神戸を経由して横浜に移動。明治10年(1877)11月20日、フランスへ向けて出港した。

出港後は香港、ホーチミン、スリランカ、開通して間もないスエズ運河を経由し、明治11年(1878)1月2日にフランスのマルセイユに到着した。計44日間、約16,000kmにわたる長旅だった。

用語解説

語学学校(サン・シャール学塾)

勝太郎の通った語学学校は、フランスのマルセイユに位置するサン・シャール学塾という小学校である。教師30名、生徒700名が在籍しており、フランス語のほかに歴史などの授業もあった。勝太郎らは語学を学ぶためにこの学校に1年間通い、フランス語文法や会話に加え、一般教養を徹底的に学んだ。

用語解説

『三銃士』アレクサンドル・デュマ・ペール作

明治17年(1884)にフランスの日刊紙に連載された冒険活劇小説。フランスの田舎出身の主人公ダルタニャンが銃士を夢見てパリに上京し、仲間と共に次々と迫り来る困難を解決していく物語である。また、この小説に登場する「一人はみんなのために、みんなは一人のために」という三銃士のモットーは、日本ラグビー協会のキャッチフレーズにもなり、ラグビーの精神を象徴する言葉として広く知られている。

用語解説

マルチニエール工業学校

文久2年(1862)に12~13歳の少年に基礎的科学教育を施す機関としてフランスのリヨンにつくられた工業学校。同校は嘉永3年(1850)~安政7年(1860)代のリヨンで活躍した科学者を多数輩出し、先駆的科学教育機関としても世界的に知られていた。勝太郎はここで応用化学を学んだ。また、同校で勝太郎は、後にシネマトグラフを発明するリュミエール兄弟の兄、オーギュスト・リュミエールと同級生だった。

用語解説

リュミエール兄弟

明治28年(1895)にシネマトグラフという映写機兼撮影機を発明し、世界初の映画を公開したフランスの発明家。エジソンと並び「映画の父」と称される彼らは、文久2年(1862)生まれの兄オーギュストと元治元年(1864)生まれの弟ルイの2人兄弟であった。兄のオーギュストは、マルチニエール工業学校在学時に勝太郎と出会い、この出会いが後の日本初の映画興行につながっていく。

用語解説

日本初の映画興行

日本初の映画興行は、明治30年(1897)に勝太郎が大阪の南地演舞場(現:なんばマルイ)で行った。勝太郎は、フランスでシネマトグラフ(映写機兼撮影機)の発明者であるオーギュスト・リュミエールと再会。勝太郎のかつての同級生だったオーギュストは、弟のルイとともに明治28年(1895)にシネマトグラフを開発していた。勝太郎は、オーギュストから日本での代理権を得て、シネマトグラフを持ち帰った。日本に帰国した勝太郎は、京都電燈本社(現:関西電力)の敷地内で試写実験を行った後、南地演舞場で入場料を取った映画興行を行ったのであった。

用語解説

マルナス染工場

リヨン有数の実業家、ジャン・マルナスが経営する染色工場。天保元年(1831)創業の伝統ある会社で、勝太郎が入った明治12年(1879)には、ローヌ川沿いに新工場を作り、従業員も1,500名を超える大企業。勝太郎はマルチニエール工業学校で基礎的知識を学んだ後、実際の染色技術を学ぶためにマルナス染工場で働くことになる。工場での労働は1日11時間を超える過酷なものであった。

用語解説

アニリン染色

最初期の合成染料であるアニリン染料による染色のこと。当時は合成染料を指してアニリン染料とも言われた開発初期の時代であった。

用語解説

染色工程

絹糸は、表面のたんぱく質をせっけん液で洗い落とした後、染料を入れた釜で染められる。染め上がった糸は、余分な染料やのりを洗い落とすために川で洗われていた(現在は環境保護のために川で洗うことはない)。勝太郎は、冬には凍てつくローヌ川で染め上がった絹糸を洗う仕事を任され、夏になると釜から上がった煮えたぎった生糸を、地下1階の生糸の練り場から地上4階の硫黄室まで担いで運び、乾かす仕事を任された。

用語解説

勝太郎とフリーゼ

勝太郎は、マルナス染工場時代に職工のフリーゼから差別を受けたことに腹を立てて、取っ組み合いのけんかとなり、けがを負わせてしまった。フリーゼが入院したことを知った勝太郎は、何度も見舞いに足を運んだだけではなく、月々の給料をフリーゼに送り続けた。また、けがの影響でフリーゼが職工を続けられなくなったことを知ると、自らが連帯保証人となって馬車1台を購入し、フリーゼに御者の道を開き、生活の手助けをした。このエピソードは「稲畑勝太郎君伝」にも記述があり、実話とされる。

用語解説

万国博覧会(オランダ)

明治16年(1883)にオランダのアムステルダムで開催された国際植民地・輸出貿易展のこと。植民地の貿易と富を披露するために開催された、最初の万国博覧会だった。日本を含む28カ国が参加し、電話機や工作機械、生きた動物などが展示された。この展覧会には少なくとも100万人の来場者が訪れた。勝太郎はこの展覧会で京都府出品人総代補として、出品総代の高木齋造と同じく総代補の浦上榮三郎とともに、アムステルダムに出張し、博覧会の事務に関与した。この博覧会で、当時のオランダ皇帝ウィレム3世と皇后、ベルギー皇帝レオポルド2世に謁見。勝太郎は後年しばしば外国の元首に謁見したが、この時が最初である。

用語解説

アレクサンダー・フォン・シーボルト

生没年:弘化3年(1846)〜明治44年(1911)

シーボルト事件で有名なフィリップ・フランツ・フォン・シーボルトの長男で、幕末に在日英国公使館の通訳を務めた後、明治政府にお雇い外国人として40年間雇用された。今回のオランダ万国博覧会の他に、慶応4年(1868)のパリ万国博覧会にも通訳として同行するなど、欧州での交渉に関与した。他にも井上馨の秘書として各国との不平等条約改正に努めた。

用語解説

万博終了後から帰国までの流れ

マルナス染工場での3年にわたる実地研修を終えた勝太郎は、万博出席後にイギリス、フランス、ドイツ、ベルギー、スイスなどを巡り、各地における染織業を視察した。その後、再びリヨンに戻るとリヨン大学にて、応用化学を専攻。当初7年間であった留学期間は当時すでに満了していたが、同年3月にレオン・デュリーが京都府に掛け合い、特別に12月までの留学期間延長が認められた。こうして最先端の染色技術を十分に学んだ勝太郎は、明治18年(1885)に8年間の留学生活を終えて日本に帰国した。

用語解説

レオン・デュリーからの餞別

勝太郎は留学中、飲酒も喫煙もせず、真面目で勤勉、禁欲的な生活を送っていた。そこにはレオン・デュリーが行った羽目を外してしまわないための厳重な管理の影響があった。そのレオンが、勝太郎の帰国にあたり餞別の品として贈ったのがフランス産の最高級のたばこ1箱である。勝太郎はその厚意に感激し、帰りの船中で心ゆくまでたばこを味わった。勝太郎はその後愛煙家となったが、きっかけはこのレオンからの餞別のたばこであったようだ。

用語解説

京都織物会社

明治20年(1887)に創立した、日本初の機械使用の絹織物染織会社。フランス留学から帰国した勝太郎が、数百年にわたる織物や染物の伝統を持つ京都にヨーロッパの最新の設備と技術を採用した一大織物会社をつくりたいと提言し、創立に向けて動き出した。当時の経済界の重鎮である渋沢栄一もこの計画に賛成し、益田孝や大倉喜八郎ら実業家に働きかけて支援を募り、京都織物会社が創立することとなった。

用語解説

稲畑登美

明治元年(1868)7月10日、徳島藩士で国学者の森重遠の三女として誕生。東京・麻布の南山小学校を卒業後、音楽取調所(現:東京藝術大学音楽学部)でバイオリンを専攻する。卒業後は東京府第一高等女学校(現:都立白鷗高等学校・附属中学校)で教鞭をとる。その後、伊澤信三郎(実姉の配偶者の弟)の媒酌にて明治23年(1890)に勝太郎と結婚する。

用語解説

京都織物会社を解雇された経緯

会社創立の中心人物である勝太郎は、京都府御用掛を退職し、技師長として京都織物会社に入社。しかし、明治23年(1890)頃は欧米化の反動を受けて世間の風潮が一変し、洋装も上流の一部貴婦人にしか用いられなかったことから、工場の準備は予想以上に遅延した。かつ、勝太郎はじめ3人の主任技師(近藤徳太郎、高松長四郎)は、目先の利益損失に頓着せずに理想の設備をそろえようと多額を投じたため、利益重視の重役や株主との意見が合わず、会社の方針に背いているという理由で他の主任技師と共に明治23年(1890)8月に解雇された。

用語解説

渋沢栄一と稲畑勝太郎

明治19年(1886)、勝太郎は、皇居造営に関して宮殿内の装飾用織物や染色事項についての調査を命じられ、東京を訪れていた。その時、知人の農商務技師の荒川新一郎の紹介で渋沢栄一を訪問。最新機械を使用する織物会社の必要性を説いたところ、渋沢も勝太郎の意見に賛同。その後、渋沢は自ら京都に出向き、北垣府知事を訪問。また、益田孝や大倉喜八郎、今村清之助ら東京の一流実業家にも協力を依頼し、京都織物会社の創立に大きく貢献した。

用語解説

稲畑染料店から稲畑産業までの社名変更の推移

明治23年(1890)に京都に稲畑染料店を創業した後、明治26年(1893)に商号を稲畑商店に変更。その後、大正7年(1918)に個人商店を法人化し、株式会社稲畑商店となった。そして2代目の稲畑太郎社長時代の昭和18年(1943)に商号を稲畑産業株式会社に変更し、現在に至る。個人商店のトップは店主と呼ばれ、勝太郎も店主と呼ばれていた。大正7年(1918)の法人化後は社長と呼ばれようになった。