方針・基本的な考え方

稲畑産業グループは、気候変動をはじめとする地球環境に関する様々な課題に対して、事業を継続するうえでのリスクであるとともに、新たな成長機会でもあると考えています。

マテリアリティにおいても「脱炭素社会・循環型社会への貢献/自然資本の持続可能な利活用」を掲げ、事業を通じた環境課題の解決への貢献を表明しています。

前中期経営計画「New Challenge

2023」において、主要重点施策「将来の成長が見込める市場への多面的な取り組みと確実な収益化」の取り組みの1つとして「環境負荷低減商材の拡販」を掲げ注力してきました。

2024年5月に発表した中期経営計画「New Challenge

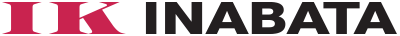

2026」においても「環境関連ビジネスの拡大」を全社成長戦略として掲げるとともに、同時に発表した「サステナビリティ中期計画2026」において数値目標を掲げ、全セグメントで取り組みを進めています。

目標

「サステナビリティ中期計画2026」の中で、戦略およびKPI・目標を定めました。

| 戦略 | KPI・目標(2024年4月~2027年3月) | バウンダリー |

|---|---|---|

| 事業を通じた地球環境への貢献 | 環境関連ビジネスの売上高1,000億円を達成 | 連結 |

なお、最終年度で想定している環境関連ビジネスの分野別比率は以下の通りです。

- ■エネルギー・電力(再生可能エネルギー関連、電池関連など):約70%

- ■資源・環境(持続可能な原材料、リサイクル、水関連など):約20%

- ■素材・化学、農業・食料、交通・物流、環境認証:約10%

2024年度の実績は以下の通りです。

| KPI | 2024年度実績 | 進捗状況 |

|---|---|---|

| 環境関連ビジネスの売上高1,000億円を達成 | 435億円 | ○ |

環境関連ビジネスの分野と実績

2021年度報告から環境関連ビジネスの分野を見直し、クリーンテック分野を中心に整理し直しました。

2022年度は、「エネルギー・電力分野」「資源・環境分野」への取り組みの強化等により、販売が順調に拡大しました。「素材・化学分野」についても、昨年の売上高より大きく伸長しました。

2023年度は指標・目標の策定を予定しており、今後も環境負荷低減商材の拡充を図っていきます。

| 分野 | 主な内容 |

2021年度 売上高 (百万円) |

2022年度 売上高 (百万円) |

2023年度 売上高 (百万円) |

2024年度 売上高 (百万円) |

|---|---|---|---|---|---|

| エネルギー・電力 | 再生可能エネルギー関連、電池関連など | 13,463 | 17,518 | 24,496 | 22,520 |

| 資源・環境 | 持続可能な原材料、リサイクル、水関連など | 4,201 | 7,585 | 10,791 | 13,807 |

| 素材・化学 | 低炭素部材、環境汚染物質削減など | 735 | 1,537 | 3,143 | 6,695 |

| 農業・食料 | 食料廃棄物削減、土壌改良など | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 交通・物流 | EV充電、グリーン物流など | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 環境認証 | 森林認証、水産認証など | 328 | 317 | 175 | 548 |

| 合計 | 18,727 | 26,957 | 38,605 | 43,571 |

- *対象範囲:稲畑産業グループ(連結)

- *「農業・食料」「交通・物流」の実績はなし。

- *合計値は単純合算。

- *個別数値は単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

なお、上記の中でクリーンテック分野の主な商材の売上は以下の通りです。

| 分野 | 内容 |

2021年度売上高 (百万円) |

2022年度売上高 (百万円) |

2023年度売上高 (百万円) |

2024年度売上高 (百万円) |

|---|---|---|---|---|---|

| エネルギー・電力 | バイオマス発電関連 | 1,614 | 1,742 | 2,156 | 2,755 |

| 水素関連 | 223 | 60 | 67 | 1,988 | |

| 太陽光発電関連 | 8,087 | 7,435 | 13,763 | 12,940 | |

| 風力発電関連 | 156 | 0 | 0 | 0 | |

| リチウムイオン電池関連 | 3,383 | 8,282 | 10,110 | 4,837 | |

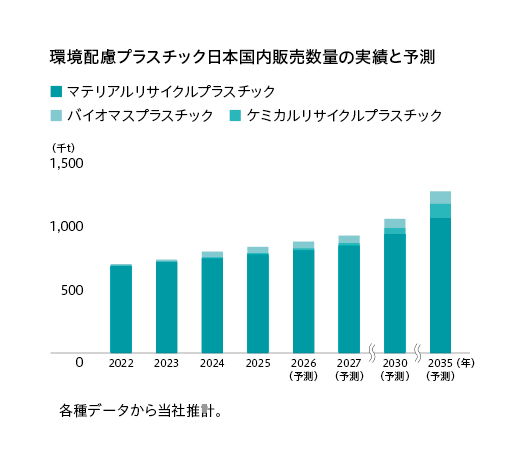

| 資源・環境 | リサイクルプラスチック、バイオマスプラスチック、生分解性プラスチック類 | 1,510 | 4,292 | 7,308 | 9,341 |

| 汚泥削減関連 | 0 | 186 | 71 | 108 | |

| 環境認証 | 森林認証材 | 0 | 28 | 95 | 462 |

事例:木質専焼バイオマス発電所【エネルギー・電力】

当社が中部電力(株)、太平電業(株)、東京産業(株)、カナデビア(株)、愛知海運(株)、丸加ホールディングス(株)、メック広島(株)、藤井商事(株)およびSolariant

Capital(株)と共同で出資している福山バイオマス発電所合同会社(以下、本事業会社)は、2025年7月に福山バイオマス発電所(以下、本発電所)の運転を開始しました。

本発電所は、発電出力

52,700kWの木質専焼のバイオマス発電所で、年間約 3.8

億kWh(一般家庭約12万世帯分に相当)

の発電を予定しています。

当社は、広島県産の未利用間伐材などを原料とする木質チップ燃料の管理業務を受託しています。

福山バイオマス発電所の全景

事例:環境配慮プラスチックビジネス 【資源・環境】

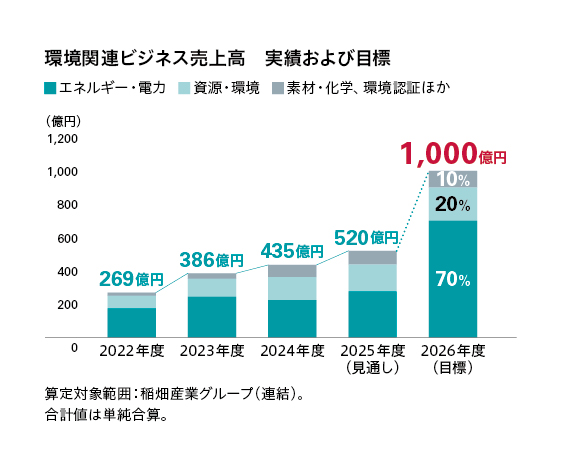

当社では、2022年に合成樹脂セグメントにおいてグリーンビジネス推進プロジェクトを立ち上げ、リサイクルプラスチックやバイオプラスチックをはじめとする多様な脱炭素商材・ソリューションの提供に注力しています。

循環経済への移行と環境配慮プラスチックの需要

当社グループの環境配慮プラスチックビジネス

当社グループは、長年の合成樹脂事業で培ったプラスチックの専門知識とグループの複合機能を生かし、PIR材のみならずPCR材※5の取り扱いも開始したほか、難易度の高い高機能プラスチックのリサイクルも開始するなど、マテリアルリサイクルを進めています。今後もグループの強みを生かして循環型社会の実現に貢献していきます。

- ※1 環境配慮プラスチック:リサイクルプラスチック、バイオマスプラスチック、生分解性プラスチック類。

- ※2 OECD「Global plastic waste set to almost triple by 2060, says OECD」より、2060年のプラスチック消費量は12.3億トン、リサイクル率は17%になるとの予測から算出。

- ※3 OECD「Global Plastics Outlook」( 2022)より2019年時点の数値。

- ※4 一般社団法人プラスチック循環利用協会「2023年プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分の状況(マテリアルフロー図)」(2024)より。

- ※5 PIR(Post-Industrial Recycled)は市場に出る前の製造工程で発生した材料をリサイクルすること、PCR(Post-Consumer Recycled)は市場で使用済みの製品をリサイクルすることを指す。

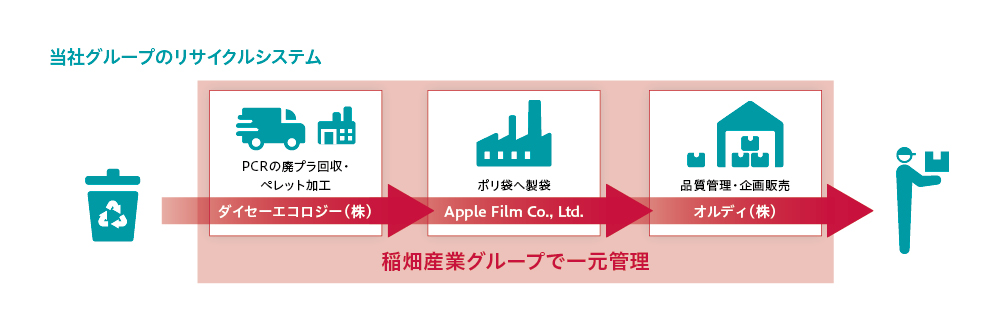

事例:稲畑産業グループで一貫したプラスチックリサイクルシステムを構築(PCR汎用プラ)

当社は2023年に、各業者が個別に取り組んでいた廃プラスチック回収、ペレット化、製品化、品質管理、企画販売の各機能を統合し、グループ全体で一貫したリサイクルシステムを構築しました。これによって市場で使用済みのプラスチックを効率的にマテリアルリサイクルし、ポリ袋などのプラスチック製品として販売することが可能となりました。

この背景には、長年の合成樹脂事業で培った豊富なプラスチックの知識を生かしてリサイクルの全体像を提案してきたことと、グループ内で物流・樹脂加工、製品加工、製品販売の各機能を有していたことがあります。

プラスチックリサイクルにおいて一般的に課題とされる品質劣化に対し、当社ではリサイクル工程を一貫して管理することで、安定した高品質なリサイクルプラスチックの供給を実現しています。

廃プラスチックの回収、再資源化をはじめた4年前と比較すると売上が3倍以上に成長しています。今後は、さまざまな用途展開にも取り組み、拡大が期待されるプラスチックリサイクル市場での存在感をさらに高めていきます。

事例:汚泥削減ビジネス【資源・環境】

生活産業本部では、日本の産業廃棄物のなかでも排出量の多い「汚泥」を削減する事業を開始しました。

日本の産業廃棄物の現状

「汚泥」とは、事業活動によって生じた排水の処理過程などで発生する泥状の廃棄物のことです。環境省が発表している「産業廃棄物の排出及び処理状況等」によると、日本の産業廃棄物のなかで最も排出量が多いのが「汚泥」となっています。汚泥は有機汚泥と無機汚泥に分けられ、前者は食品工場などから排出される有機質を含む廃水からの汚泥、後者は土木工事現場や金属工場などから排出される主に砂や金属成分等を多く含む汚泥です。

汚泥削減ビジネス概要

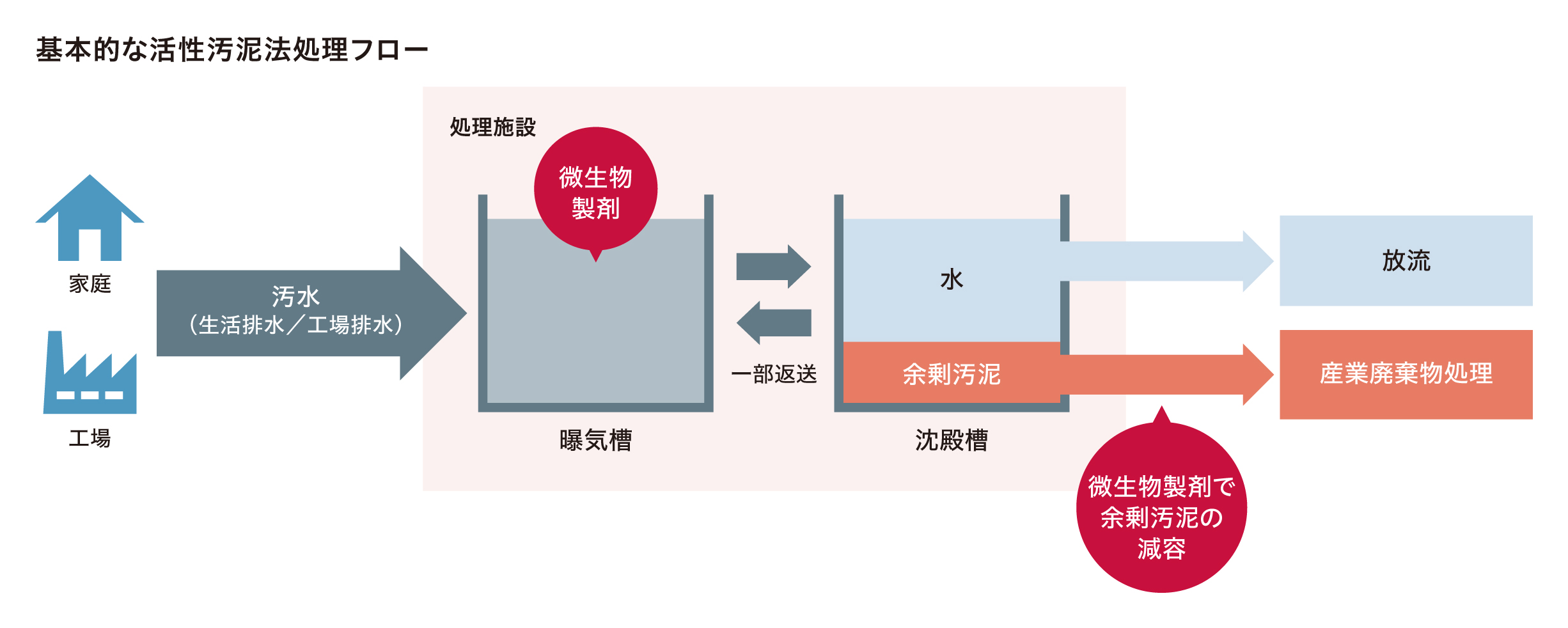

各家庭や工場などからの排水(汚水)は放流前に基準以下のレベルまで処理が必要なため、下水処理場などで処理しています。一般的な浄化方法である活性汚泥法では、活性汚泥(有機汚泥)のなかの微生物の活動を酸素の供給等で活発にすることによって汚れ(有機物)を捕食・分解し、水をきれいにします。しかし、微生物の死骸(死菌)などが余剰汚泥として残り、これが産業廃棄物となります。

当社が取り扱っている微生物製剤は、余剰汚泥の死菌を分解するための酵素を出し、その酵素によって死菌の細胞壁を壊すことができるため、汚泥(産業廃棄物)の排出量を減らすことができます。また、汚泥減容による副次的効果として、CO2排出量削減にも貢献します。

当社は、これまでの食品メーカーとのビジネス経験から、食品工場の排水処理への展開に可能性を感じ、本事業を開始し、現在では自治体にも納入をしています。本事業の拡大によって、当社の成長と国内の廃棄物削減を目指していきます。

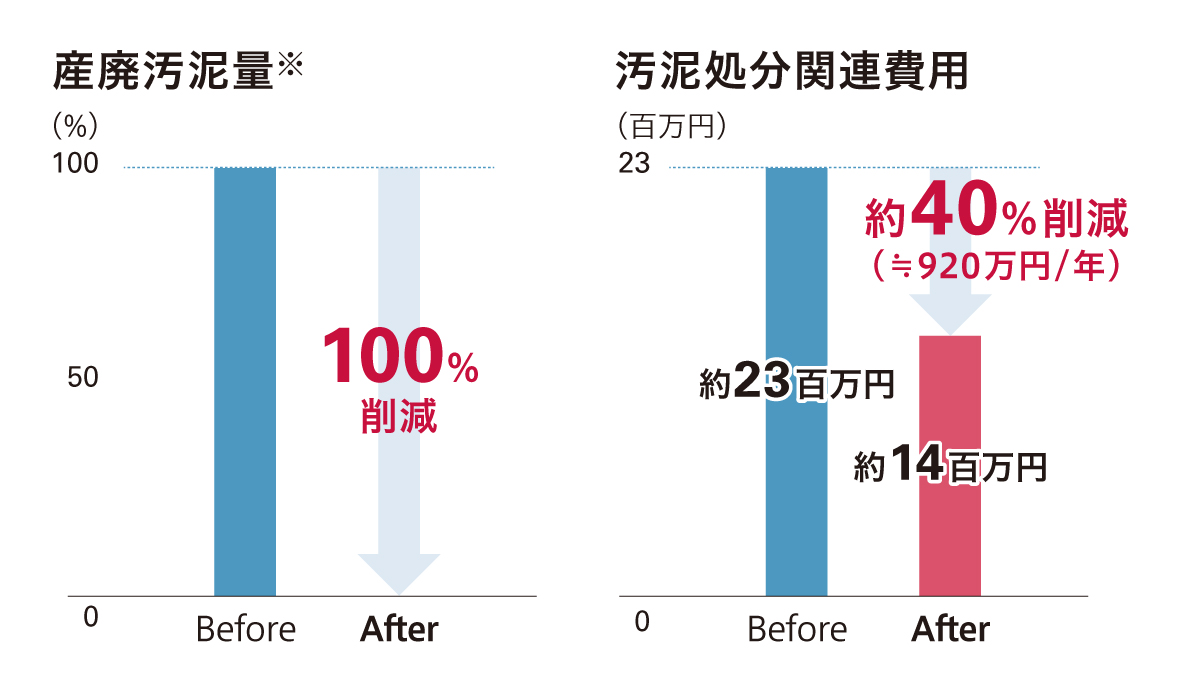

導入事例:岩手県矢巾町

処理場(3カ所)の汚泥処理費用が約23百万円/年(2021年度実績)であった岩手県矢巾町において、目的や対象物にあわせた削減微生物製剤を投入したところ、以下の効果を得ました。

事例:ISCC PLUS認証

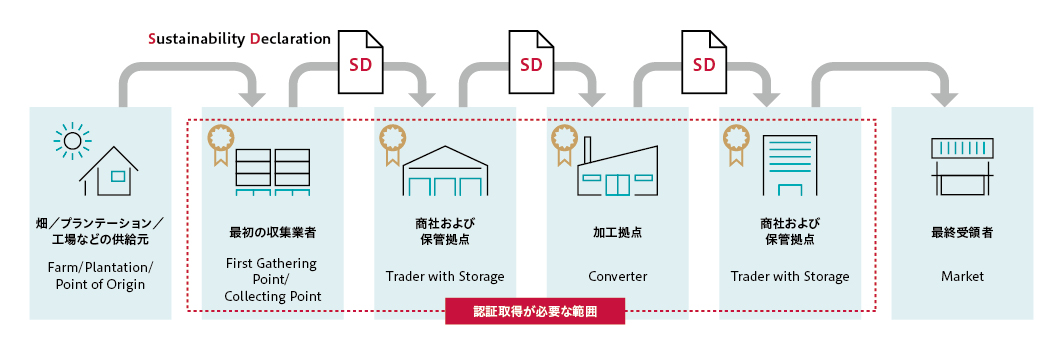

当社グループは、持続可能な製品の国際的な認証制度の一つである「ISCC PLUS認証」を取得しています。スコープは「Trader with Storage」です。

ISCC(International Sustainability and Carbon

Certification)は、持続可能性および炭素に関する国際認証で、バイオマスや再生材等が持続可能な原料であることを、サプライチェーン上でマスバランス方式※を用いて管理・担保するための認証制度です。

当社グループでは稲畑産業(3拠点)のほか、海外3拠点にて本認証を取得しています。近年バイオマスプラスチックやリサイクルプラスチックの需要が高まっており、本認証を取得することで持続可能な原料を用いた確かな製品を取り扱っていることを証明し、ビジネスのさらなる拡大を図っていきます。

稲畑産業グループは、ISCCの最新の規定に則り、ISCC PLUS認証の要求事項に準拠することを約束し、宣言します。

- ※マスバランス方式とは、原材料から製品への加工・流通工程において、持続可能な特性を持った原材料(例:バイオマス原料や廃プラスチック由来のリサイクル原料等)がそうでない原材料(例:化石燃料由来の原材料)と混合される場合に、持続可能な特性を持った原材料の投入量に応じて、製品の一部に対してその特性の割り当てを行う手法です。

ISCC認証の仕組み

ISCC認証では、CoC(Chain of Custody:加工・流通する過程で適切に管理・加工していることを証明する仕組み)の方式でトレーサビリティを担保しているため、バリューチェーンに関わるすべての組織が認証を取得する必要があります。また、「Sustainability Declaration(持続可能性宣言書)」と呼ばれる書類を各拠点で発行し、次の拠点へ渡すことで情報をつないでいきます。

当社グループの認証範囲とスコープ

| 認証範囲 | スコープ |

|---|---|

| 稲畑産業(株)東京本社・大阪本社・名古屋支店 | Trader with Storage |

| PT. Inabata Indonesia | |

| Inabata Malaysia Sdn. Bhd. | |

| Inabata Industry & Trade(Dalian F.T.Z.) | Converter |