トップメッセージ

大切にするコミュニケーション

社長懇談会の開催とブランドメッセージ策定を推進

2024年4月に当社は長期ビジョンIK Vision 2030に向けた第3ステージとなる中期経営計画New Challenge 2026をスタートさせました。計画の遂行にあたっては、経営陣と社員間の十分なコミュニケーションが不可欠と考え、少し前から温めていた企画「社長懇談会」を実行に移しました。昨年7月から今年2月まで、計15回にわたって開催した懇談会では、キャリアプランの構築や人材育成、企業文化、投資のあり方、当社の商社機能の現在とあるべき姿など、毎回テーマを設定し、そのテーマに関心のある社員に集まってもらいました。私から何かを伝えるというよりは、社員の話に耳を傾けることを意識して臨みましたが、理解されていると思っていたことが案外理解されていないことや、逆にこちらの思い込みに気づくことも多々あり、大変有意義な機会となりました。懇談会のなかで上がってきた数多くの「宿題」には、今後のさまざまな施策を通じて応えていきたいと考えています。

また、今回の懇談会のテーマの一部を引き継ぐ形で、当社のブランドメッセージを策定する「MOVE MOVEプロジェクト」をスタートさせました。プロジェクト名には社員が自ら動き、稲畑の未来を動かしていくという意味が込められており、各現場の若手リーダー層を中心としたプロジェクトメンバーがワークショップに取り組んでいます。長期ビジョンのさらに先に向けた当社のあり姿を、プロジェクトメンバーがどのような言葉に落とし込むのか、楽しみにしています。

社長懇談会 稲畑の未来を考える ~社長と語ろう~

2024年7月より実施した社長懇談会は、全15回、のべ132名の社員が参加しました。さまざまな部署や役職、年代の社員が自由闊達に意見を交換したことに加え、終了後の懇親会にも多くの社員が参加し、さらに交流を深める場となりました。

実施期間

第1ターム2024年7月~10月(8回)

第2ターム2024年11月~2025年2月(7回)

参加人数

のべ132名(複数回参加者を含む)

対話のテーマ

- 当社の機能の現在・将来について

- 投資について

- 当社でのキャリアプランの構築について①(定年延長に関わる制度について)

- 当社でのキャリアプランの構築について②(配属・異動について)

- 人材育成について

- ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)について

- 変えるべきこと、変わらずに大切にすること(組織文化)

2024年度の振り返り

売上高・営業利益・経常利益は過去最高を更新

2024年度の業績は、売上高・営業利益・経常利益は過去最高を更新し、中期経営計画NC2026の初年度としては順調なスタートを切ることができました。円安の追い風もありましたが、特に合成樹脂と情報電子の2大セグメントが計画を大きく上回り、全体をけん引しました。

合成樹脂セグメントでは、東南アジアを中心に、OA関連の需要が大きく回復し、商社拠点の販売だけでなくコンパウンド工場の稼働率も向上したことが大幅な増益に結びつきました。加えて、新たに連結に加わった、株式会社ダイセルとの合弁事業であるノバセル株式会社が順調に立ち上がったことも業績面で貢献しました。

情報電子セグメントでもOA関連需要の回復は追い風となりましたが、フラットパネルディスプレイ関連でも、中国の景気刺激策の効果もあり、市況が堅調に推移しました。

一方で、注力テーマとして掲げている蓄電池関連材料や太陽光発電関連への取り組みは、EVシフトの急減速や市況の悪化の影響で進捗が遅れていますが、長期的には環境・エネルギー問題の解決に向けた社会的ニーズは変わらないと見て、継続して取り組みます。

IK Vision 2030の進捗状況

4つの目標の達成に向けて引き続き取り組みを加速

IK Vision 2030で掲げた4つの目標の達成見込みについて言及するには、まだ少し早すぎる段階ですが、進捗状況について説明いたします。

「連結売上高1兆円以上」については、IK Vision 2030の総決算となる次期中期経営計画の期間で達成したいと考えていますが、NC2026の期間中に達成のメドは見えてくるものと思います。

「複合的な機能の一層の高度化」については、従来の製造・加工機能、物流、トレーディング(商社機能)などの機能に加えて、R&Dなど、これまでにない新たな機能の追加も検討し、さらなる充実を進めていく考えです。また、製造・加工機能に関しては、一層のレベルアップを図るべく、財務経営管理室内に「製造拠点支援部」を新設するなど体制の強化を進めています。

「情報電子・合成樹脂以外の事業比率を1/3以上」については、あまり進展していません。ただ、この方針の趣旨は「特定の事業領域に依存し過ぎない」ということですので、その点では情報電子・合成樹脂の2大セグメントのなかでも新たな領域の事業が育ち、事業内容自体が変化してきています。もちろん、これに甘んずることなく化学品・生活産業の事業領域でも積極的な投資などで成長を加速させていく所存です。

「海外比率70%以上」について、この2年はむしろ国内比率が上がっている状況ですが、これは新たに連結に加わった子会社の国内比率が高いためです。この方針の力点は、「売上1兆円の達成をイメージすれば、自ずと海外比率は70%に達しているものと思われるが、そのときにグループ全体としてどのようなガバナンス体制を築いていかねばならないか」という問題意識にあり、その点では国内外を問わず連結範囲の拡大に見合ったガバナンス体制の強化は変わらぬ課題です。体制の強化については後述いたしますが、今後の成長が期待されるインドでは昨年7月に5番目の拠点としてBangalore Officeを開設し、今年の4月にはInabata Thai の支店としてカンボジアに拠点を新設するなど、海外事業の拡大にも着実に取り組んでいます

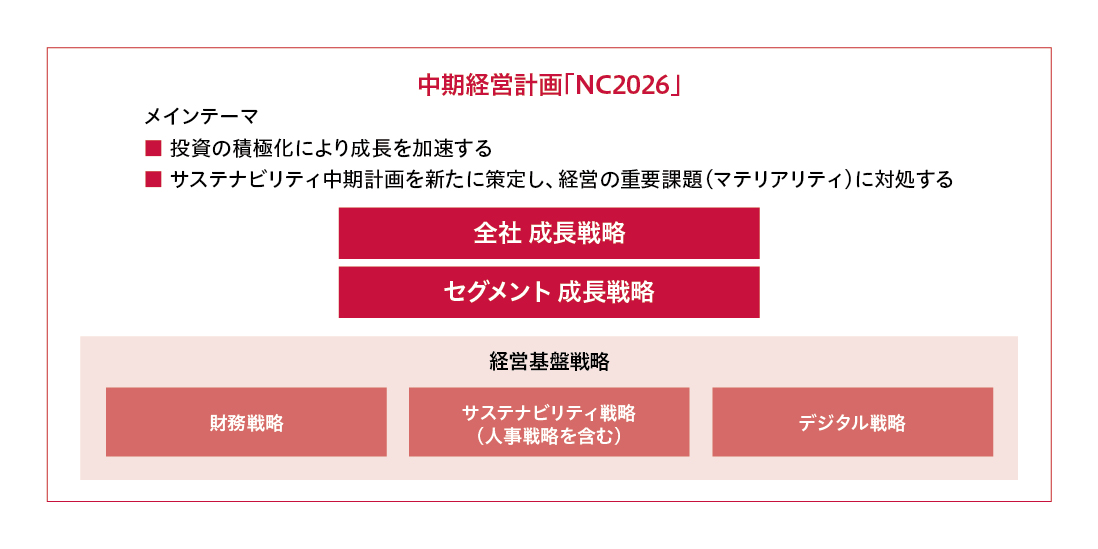

NC2026の取り組み

投資の積極化とサステナビリティ経営を軸に成長戦略の実現を目指す

NC2026の2年目となる2025年度は、世の中の変化に適応し、IK Vision 2030実現に向けたステップを着実に踏んでいく1年です。経営計画の概略で掲げた「投資の積極化」と「サステナビリティ中期計画による経営のマテリアリティへの対処」に関しては、本年度も変わらず、着実かつ精力的にこれらの施策を推進したいと考えています。個別の戦略については以下の通りです。

成長戦略

NC2026では従来の有機的な成長を基本としながらも、投資の積極化によって成長を加速させることを掲げています。2021年7月に投資案件の発掘とスクリーニングを担当する部署として事業企画室を発足させて以来、数多くの案件のスクリーニングを行ってきましたが、その成果の1つが、前述しましたように、株式会社ダイセルとの合弁事業であるノバセル株式会社の設立です。まずは順調に立ち上がりましたが、本格的なシナジーを発揮するためには、むしろこれからが本番です。ノバセルに限らず、すでに実施した案件、これから実施する案件においてもPMI※推進の能力を磨くことが投資案件を成功に導くための鍵であると考えています。組織体制を整えるうえで、昨年8月に事業企画室の中にPMI推進を担う部門を設けました。内部監査室や財務経営管理室などのコーポレート部門との連携も図りながら、ガバナンス体制の強化に努めるとともに、営業部門と連携してシナジーの実現を推進いたします。

※ Post Merger Integrationの略:M&A成立後の統合プロセス

財務戦略

資本コストをコントロールしてROE水準の維持に引き続き努めます。また、成長戦略を着実に実行し継続的に事業価値を高め、成長期待を醸成することが大切だと考えています。

また、近年の世界の経済状況の変化に伴う金利の上昇へ対処すべく、2~3年前から海外拠点の資本の増強を順次実施してきました。その効果があって、連結全体での営業外損益については、金利上昇の影響を当初の想定よりも少なめに抑えることができています。今後も、金利上昇に対処するための財務戦略を機動的に実施してまいります。

サステナビリティ戦略

昨年5月、当社は中期経営計画NC2026の公表と同時にサステナビリティ中期計画2026を公表しました。マテリアリティに関わるリスク・機会と主な取り組みを整理し、長期的なビジョン、戦略およびKPI・目標を掲げましたので、ご一読いただけると幸いです。また、昨年7月には当社初となるグリーンローンを締結し、11月には同じく当社初となるグリーンボンドの発行を決定したことも新たなトピックスです。

※ サステナビリティ中期計画2026については、P31をご参照ください。

人的資本の活用

人的資本の活用はサステナビリティ中期計画のなかでも、事業継続の基盤となる重要課題(マテリアリティ)と位置づけてさまざまなKPIを設けています。従業員エンゲージメントサーベイは、国内の製造拠点まで実施対象範囲を拡大し、回答率は大きく改善しましたが、逆に肯定的な回答率は低下する結果となりました。要因を丁寧に分析して、真摯に対処していきたいと思っています。D&I関連のKPIについては着実に進捗しました。海外現地法人のナショナルスタッフの幹部登用に関しては、人材データベースの整備を進めると同時に、積極化を加速していきたいと考えています。

稲畑工貿大連のスタッフとともに

デジタル戦略(DX活用)

デジタル戦略においては、グループ全体での情報の戦略的活用、それに応じたセキュリティレベルの向上、DX活用による生産性の向上の3点を掲げています。具体的には、まず基幹システムの刷新が最重要課題ですが、プロジェクトは順調に推移しています。セキュリティに関しては、グループのネットワーク化が進展するなかで、本社と国内外子会社のセキュリティレベルを同一に保つことが必須であり、定期的な監査・指導を通じて絶えざる向上を図っています。DX活用に関しては、業務効率化のためのツールの採用を進める一方、生成AIを活用した営業日報の分析など、情報資産の最大活用に向けた取り組みを進めています。

ステークホルダーの皆さまへ

潮流の変化に対し、 商社らしい柔軟な舵取りで臨む

今年1月の第2次トランプ政権の発足以来、「自由貿易の危機」とも言える状況が続き、世界は分断の時代に入った、といった論調を目にする機会も増えました。自由貿易の発展とともに成長してきた商社にとっては試練の時期であるとも言えます。しかし視点を変えてみれば、パンデミックを機に急速に高まった「サステイナブルな資本主義」を求める社会的な動きと、第2次トランプ政権の動向は、一見相反するようですが無縁ではないようにも思えます。大きな潮流を見定めるためにはもう少し時間が必要かもしれません。当社としては、どのような潮流の変化に対しても、商社らしく柔軟に舵取りをしていく所存です。また、こうした変化を制約ではなく「成長のためのきっかけ」と捉え、チャンスへと変えていくことが、当社の社員一人ひとりに求められていると考えています。これからもステークホルダーの皆さまのお声に耳を傾け、当社の持続的な成長に結びつけてまいりたいと考えておりますので、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。