方針・基本的な考え方

稲畑産業グループは、これまでも創業者が掲げた「愛」「敬」の精神に基づく、人間尊重の経営を行ってきました。近年、国際的にビジネスにおける人権尊重の重要性が高まっていることを受け、グローバルネットワークを強みとする当社グループもその責任を果たすべく、人間尊重の精神を発展させ、2022年3月に「稲畑産業グループ 人権方針」を制定しました。2024年12月には、社会要請や各種ガイドライン、人権デュー・ディリジェンスの結果等を踏まえ、改定を行いました。本方針は、制定・改定ともに取締役会の決議を経ているものです。

企業活動において影響を受けるステークホルダーの人権を尊重し、自らの事業活動において生じる人権への負の影響に対処することにより、人権尊重を促進する責任を果たしていきます。

稲畑産業グループ 人権方針

稲畑産業グループは、「愛」「敬」の精神に基づき、人を尊重し、社会の発展に貢献することを経営理念として掲げています。私たちが最も大切にしている価値観は、創業期から社是として継承してきた「愛」「敬」の精神です。ビジネスの相手はあくまでも「人」であり、「人を尊重する」という姿勢を私たちは130年以上にわたり引き継いできました。ビジネスがグローバルに拡大するなかで、多様な文化や価値観が交錯する場面も増え、人間尊重の姿勢はより重要度を増しています。すべての人々の尊厳と権利を守ることが、企業としての重要な責任であると認識しています。

当社グループは、人権尊重の取り組みをグループ全体で推進し、その責務を果たしていく指針として、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」と「稲畑産業グループ サステナビリティ基本方針・行動指針」に基づき、「稲畑産業グループ 人権方針」(以下、本方針)をここに定めます。本方針を、事業活動における人権尊重の取り組みに関するすべての文書・規程の上位方針と位置づけます。

当社グループは、すべての事業領域におけるバリューチェーンのあらゆる活動が、直接または間接的に人権に影響を及ぼす可能性を認識し、ビジネスプロセスにおいて人権尊重の取り組みを進めてまいります。私たちの取り扱う商材・サービスがどのように利用されるか、すべてを把握することは難しいですが、今後変化する社会の中で、その実態を把握する活動やより良い姿が実現できるよう努めたいと考えています。

世界中を事業の舞台とし、グローバル社会とともに発展していくためには、人権の尊重は大前提であり、国際社会の一員としての責務を果たしてまいります。

1. 適用範囲

本方針は、当社グループのすべての役員および従業員(嘱託社員・派遣社員含む)を直接の保護の対象、またその実践の主体とします。また、ビジネスパートナーやその他関係者にも本方針を支持していただくことを期待するとともに、人権の尊重に努めていただくよう働きかけていきます。

2. 国際規範の支持・尊重と法令遵守

「国連グローバル・コンパクト」が掲げる4分野(人権・労働・環境・腐敗防止)10原則への賛同を表明し、「国際人権章典」*1や国際労働機関(ILO)「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」*2、「児童の権利に関する条約」等、人権に関する国際規範を支持・尊重するとともに、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」及び「OECD責任ある企業行動に関する多国籍企業行動指針」に基づいた人権尊重の取り組みを推進していきます。また、事業活動において、関連する国・地域の法令を遵守します。国際的に認められた人権と各国法の間に矛盾がある場合においては、最大限可能な限り国際的に承認された人権の原則を尊重するための方法を追求します。

- *1 「国際人権章典」は、「世界人権宣言」及びこれを条約化した「市民的及び政治的権利に関する国際規約」「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の3つの文書の総称です。「国際人権章典」は、現在、国際的に認められた人権保障の基本的な枠組みとされています。

- *2 「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」は、「結社の自由及び団体交渉権の効果的な承認」「強制労働の廃止」「児童労働の撤廃」「雇用及び職業における差別の排除」「安全で健康的な労働環境」の5分野を労働において最低限守られるべき基準(中核的労働基準)として定めています。

3. ガバナンス

取締役会は、人権方針の遵守と実施状況を監督します。サステナビリティ委員会や人権啓発委員会からの報告を受け、人権に関する重要な決定を行います。代表取締役社長執行役員が委員長を務めるサステナビリティ委員会は、人権方針や戦略及び計画の立案、計画・目標の進捗状況のモニタリングを行います。人事室担当役員が委員長を務める人権啓発委員会は、従業員の人権に関する知識と理解を深める教育を行う機能を担います。

また、人権に関する実務については、サステナビリティ推進部、人事室が中心となり、関連部門や国内外のグループ会社と連携をとりながら推進します。

4. 人権デュー・ディリジェンス

国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、サプライチェーンを含めた人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、継続的に事業活動が及ぼす人権への負の影響を特定、評価し、その防止、または軽減を図るよう取り組みます。また、これらの取り組みについて実効性を評価し、その結果に基づき人権尊重の取り組みを継続的に改善していきます。

5. 救済・是正

社内外のステークホルダーが事業活動に関する懸念を提起するにあたって利用できる、適切かつ実効性のある苦情処理の仕組みを設け、人権への負の影響を引き起こした、あるいは助長したことが明らかになった場合、適切な手続きを通じて、その救済・是正に取り組みます。また、人権への負の影響に直接関連しているのみの場合は、引き起こした又は助長した他企業に働きかけること等により、その負の影響を防止・軽減するよう努めます。

6. 教育・啓発

本方針が理解され、効果的に実施されるよう、当社グループのすべての役員・従業員に対し、適切な教育を行い、人権啓発に取組みます。また、ビジネスパートナーおよびその関係者にも、本方針を共有し、理解・浸透を図っていきます。

7. 情報開示

人権尊重の取り組みについて、当社ホームページ、統合報告書等のコミュニケーション手段を通じて報告していきます。

8. ステークホルダーとの対話

人権デュー・ディリジェンスを含む人権尊重の取り組みの全ての過程に関して、関連するステークホルダー及び外部専門家と誠実に対話と協議を行い、信頼構築を図っていきます。

2022年3月制定

2024年12月改定

代表取締役社長

<別表>

稲畑産業グループが重要と考えている人権課題への基本姿勢

人権方針に基づき取り組みを進め、社会的に脆弱な立場に置かれ排除されるリスクの高い個人や集団への配慮、事業や社会情勢の変化を考慮し、適切に見直すこととします。

強制労働の禁止

事業活動における、人身取引、奴隷労働を含めたあらゆる形態の強制労働を認めません。特に、外国人労働者、移民労働者等への非人道的な取り扱いは許容しません。

児童労働の禁止

事業活動における児童労働(原則として15歳未満または各国法律で定められた就業最低年齢に達していない子どもの労働)を認めません。また、18歳未満の若者(若年労働者)の危険有害業務への従事を許容しません。

労働者の健康と安全の確保

事業活動を行う国・地域において適用される職場の安全・衛生に関する法令・ルールに基づき、安全で衛生的な労働環境を提供します。労働者の生命の保護と安全衛生の確保を第一に考え、職場における危険、暴力的な行為を認めません。また、安全に仕事をすることを妨げるアルコールや薬物の摂取を禁止します。働きがいがあり、安心して仕事に専念できる職場環境を維持します。

差別およびハラスメントの禁止

人種、肌の色、国籍、言語、宗教、思想、年齢、性別、性自認および性的指向、民族、職業、障がいの有無、財産、雇用形態等を根拠としたあらゆる差別を禁止します。精神的、肉体的であるかを問わず、相手の尊厳を傷つけるような言動やあらゆるハラスメント行為も許容しません。

結社の自由および団体交渉権の尊重

事業活動を行う国・地域において適用される法令・ルールに従って、労働者の基本的な権利である結社の自由および団体交渉権を尊重します。

適正な賃金の支払いおよび労働時間の管理

事業活動を行う国・地域において適用される労働時間と賃金に関するすべての法令を遵守します。従業員とその家族が人間らしい生活水準を確保するために必要な生活賃金の支払いに努めるとともに、適正な労働時間の管理を行います。

個人情報の保護およびプライバシーの尊重

事業活動を行う国・地域において適用される法令・ルールに従って、当社グループに関わる人々の個人情報を保護し、プライバシーを尊重します。

地域社会の脆弱な人々の権利尊重

女性、子ども、障がい者、少数民族、先住民族等、社会的に脆弱な立場の人々の人権の尊重には、特に配慮します。

- 稲畑産業グループ 人権方針 別表

- Appendix : Basic Stance on Human Rights Issues Recognized as Salient by the Inabata Group

目標

「サステナビリティ中期計画2026」の中で、戦略およびKPI・目標を定めました。

| 戦略 | KPI・目標(2024年4月~2027年3月) | バウンダリー |

|---|---|---|

| 人権に配慮したサプライチェーンの確立 | 選定した事業について人権DDのサイクル*をモデルケースとして確立 | 単体 |

| 持続的な成長を支える 従業員のwell-being※の向上 (※身体的・精神的・社会的に満足な状態) |

人権DDデジタルサーベイの実施バウンダリーをグループまで拡大 | 連結 |

- *人権DDに関するサイクルとは、「責任ある企業行動のためのOECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス」で示されている以下の「デュー・ディリジェンス・プロセス及びこれを支える手段」のこと。

- ① 責任ある企業行動を企業方針および経営システムに組み込む

- ② 企業の事業、サプライチェーンおよびビジネス上の関係における負の影響を特定し、評価する

- ③ 負の影響を停止、防止および軽減する

- ④ 実施状況および結果を追跡調査する

- ⑤ 影響にどのように対処したかを伝える

- ⑥ 適切な場合是正措置を行う、または是正のために協力する

2024年度の実績は以下の通りです。

| KPI | 2024年度実績 | 進捗状況 |

|---|---|---|

| 選定した事業について人権DDのサイクルをモデルケースとして確立 | 高リスク事業として選定したベトナムにおけるエビ養殖・加工事業において、2025年3月に現地調査を実施施。OECDが提示する人権DDサイクルのモデルケースとして確立した。 | ◎ |

| 人権DDデジタルサーベイの実施バウンダリーをグループまで拡大 | 25年実施に向けて計画立案 | ○ |

体制

「稲畑産業グループ 人権方針」においても明記しているように、取締役会が、人権方針の遵守と実施状況を監督します。サステナビリティ委員会や人権啓発委員会からの報告を受け、人権に関する重要な決定を行います。

代表取締役社長執行役員が委員長を務めるサステナビリティ委員会は、人権方針や戦略及び計画の立案、計画・目標の進捗状況のモニタリングを行います。

人事室担当役員が委員長を務める人権啓発委員会は、従業員の人権に関する知識と理解を深める教育を行う機能を担います。

また、人権に関する実務については、サステナビリティ推進部、人事室が中心となり、関連部門や国内外のグループ会社と連携をとりながら推進します。

人権デュー・ディリジェンス

当社グループの事業活動によって影響を受ける人々の人権を尊重するために、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、人権デュー・ディリジェンスに取り組んでいます。

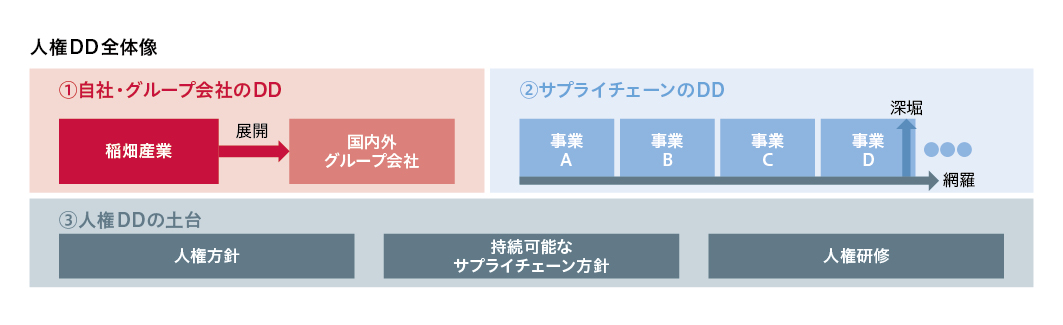

当社グループが取り組む人権デューデリジェンスの全体像については、下図の通りです。「自社・グループ会社のDD」「サプライチェーンのDD」「人権DDの土台」の3つのカテゴリーに分類して進めています。

まずは自社・グループ会社の人権リスクを洗い出し、人権尊重の風土醸成に取り組むことが重要だと考えています。最大の財産である従業員の人権を守るとともに、自社の人権意識がグループ内やサプライチェーンにも大きな影響を与えるためです。そこで、当社の従業員を対象に「人権DDデジタルサーベイ」を実施しました。

また、当社グループは幅広い商材・ソリューションを取り扱っているため、サプライチェーンも国内外に広がっており、さまざまなステークホルダーが関わっています。そのためサプライチェーンのDDについては「事業におけるリスクの抽出」で上流まで深堀する方法と、「取引先(新規・既存)対象DD」で影響を行使しやすい直接の取引先を網羅する方法の2種類で取り組んでいます。

2024年度活動実績および2025年度活動計画

| カテゴリー | テーマ | 2024年度活動実績 | 2025年度活動計画 |

|---|---|---|---|

| ①自社・グループ会社のDD | 人権DDデジタルサーベイ | 稲畑産業を対象として23年度に実施したサーベイで抽出された課題に対して、各種研修を実施。 | 2回目のサーベイを実施。前回実施した稲畑産業に加え、グループ会社への範囲拡大を検討。 |

| ②サプライチェーンのDD | 事業におけるリスクの抽出(深掘) | 23年度に実施したリスクの抽出に基づいて、食品事業におけるベトナムのエビ事業の現地調査を実施。OECDが提示する人権DDサイクルのモデルケースとして確立。 | 今回確立した人権DDサイクルの他事業への展開を検討。 |

| 取引先(新規・既存)対象DD(網羅) | 23年度に導入したスクリーニングシステムで、取引先の人権リスクを含むコンプライアンスリスクを月1回モニタリング。重篤なリスクのある取引先はなし。 | モニタリングを継続。加えて、重篤なリスクのある取引先が判明した際の社内体制の構築等も検討。また、他のサプライヤーエンゲージメントについても検討。 | |

| ③人権DDの土台 | 方針類の整備 | 「人権方針」を改定。また、新たに「持続可能なサプライチェーン方針」を制定。 | 両方針の社内外への周知を実施。 |

| 人権研修 | 全取締役を対象とした対面(web)研修を実施。 | 取締役以外の執行役員・室長・本部長を対象とした対面研修を実施。全社員を対象とした動画研修も実施。 |

①人権DDデジタルサーベイ

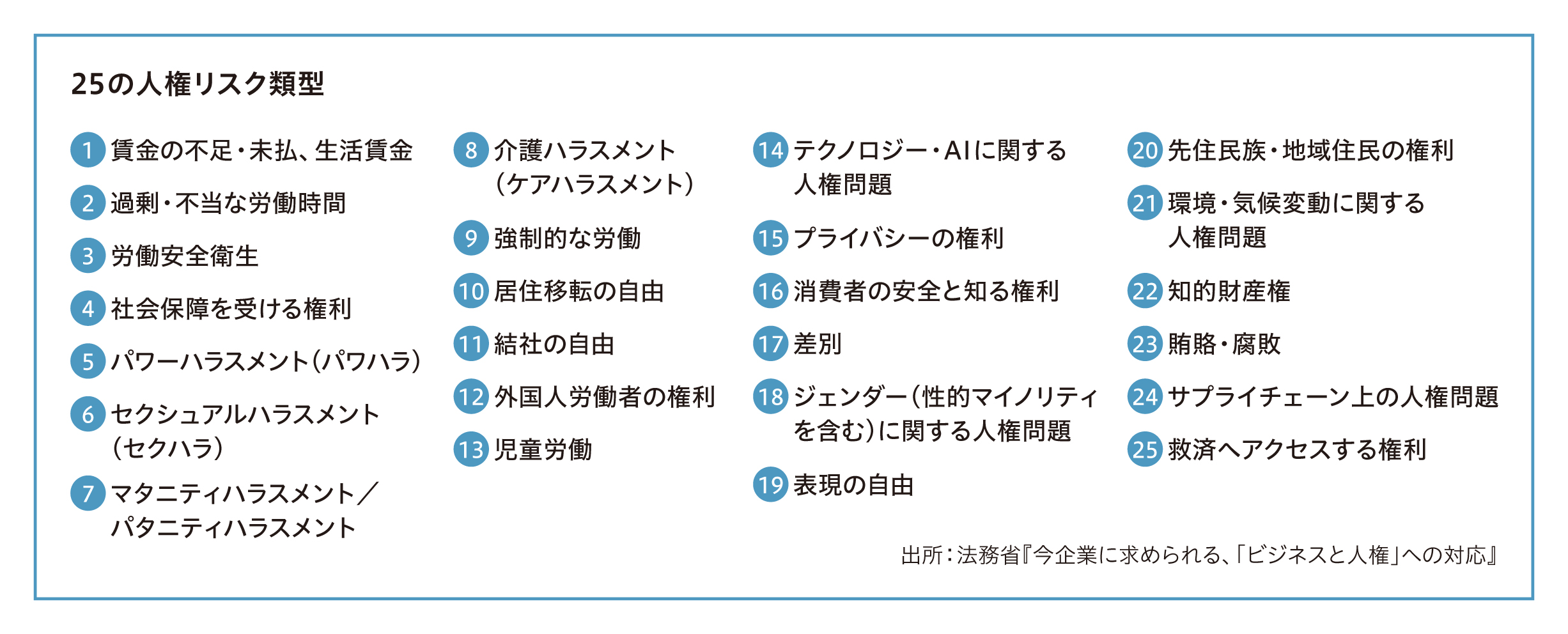

SDGパートナーズ有限会社等の外部専門家の協力を得て「人権DDデジタルサーベイ」を2023年6月に実施しました。

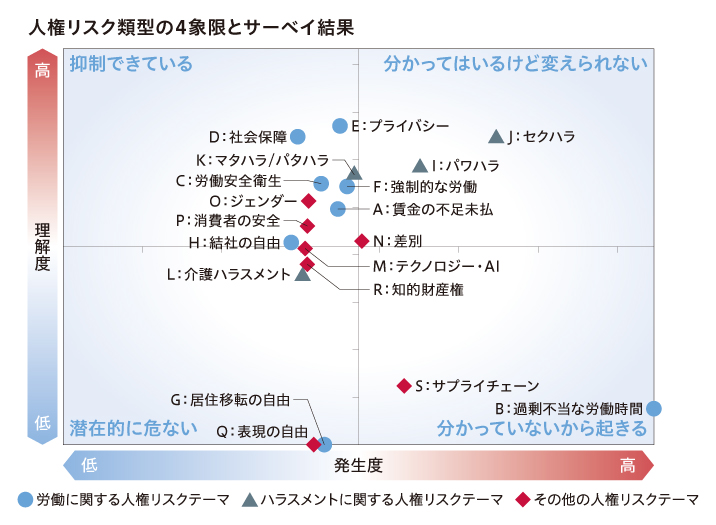

このサーベイは、法務省『今企業に求められる、「ビジネスと人権」への対応』の25の人権リスク(下図)を基にした自社内の人権リスク度合いの測定とその原因の1つとなる「心理的安全性」と「無意識の偏見」を量的に計測するものです。今回はサンプリング方式として当社の従業員166名を対象としました。

今回の調査結果は、これまで当社が認識していた課題(ハラスメント、内部通報制度の周知等)と重なる部分もあり、改めて課題を認識するものになりました。そのため、現在取り組んでいる施策を基本としつつ、「人権」という視点も加えて、さらに取り組みを進めていきます。

また、この結果はあくまでもスナップショットであるため、サステナビリティ中期計画の戦略・目標にも掲げた通り、対象範囲をグループに拡大しつつ経年変化を確認していく予定です。

人権DDデジタルサーベイにおける評価の項目・観点・方法と結果、対応

こちらの表は横にスクロールしてご覧いただけます。

| 評価の項目 | 評価の観点 | 評価の方法 | 結果 | 対応 |

|---|---|---|---|---|

| a.人権リスク類型* | 人権侵害のリスクがあるテーマ | 法務省が掲げる25の人権リスクテーマを理解度・発生度の2軸により、4象限にマッピング |

|

|

| b.救済へのアクセス | 救済へのアクセスの整備度合い | 5段階のリスク評価とリスクパーセンテージでそれぞれの項目のリスク度合いを評価 |

|

|

| c.心理的安全性 | 人権リスクを形成する要素のリスク度合い |

|

|

|

| d.アンコンシャス・バイアス |

|

|

②事業におけるリスクの抽出

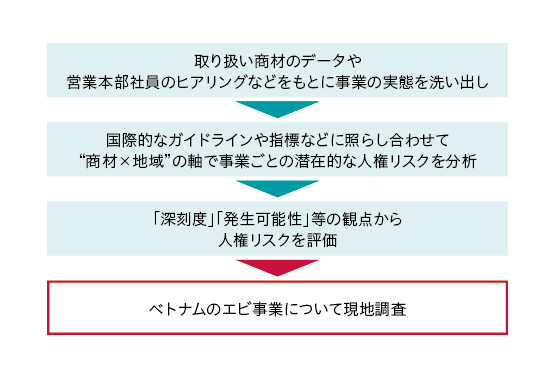

2023年度に外部専門家の協力のもと、事業におけるリスクの抽出を行いました。当社グループの事業を対象に、取り扱い商材のデータや営業本部社員のヒアリングなどをもとに事業の実態を洗い出しました。それらを国際的なガイドラインや指標などに照らしあわせて、“商材×地域”の軸で事業ごとの潜在的な人権リスクを分析しました。

調査の結果、事業ごとに大きな差があることが分かりました。多くの事業においてはサプライチェーンが複雑で情報収集が難しいという事態が判明し、情報不足で人権リスクの評価までは至りませんでした。(ex. 情報電子分野で扱われる半製品を構成する原材料等)しかし、情報が得られないということも大きなリスクであると考え、今後はこれらの事業の情報収集の仕組みを構築する等、継続して調査を進めていきます。

一方で、食品事業や木材を使用した建材事業では、原産地や加工過程の情報が収集可能であり、品質管理のためにサプライヤーとの接触が比較的頻繁であることが明らかになりました。これらの事業においては、深刻度や発生可能性などの観点からリスク評価を行い、今後のデュー・ディリジェンスの対象となる候補として、東南アジア等の農水産品が抽出されました。

営業本部社員へのヒアリングとデスクトップリサーチにより、これらの商材が適切に管理されていること、また認証製品の取り扱いや、サプライヤーおよび生産者による人権への取り組みが進行中であることが確認されました。そのうえで、サステナビリティ中期計画2026の戦略・目標でも掲げたように、人権DDのサイクルをモデルケースとして確立するため、これら一連の作業の中で、懸念される人権リスクがあると評価されたベトナムのエビ事業について、2024年度に現地調査を行うこととしました。

ベトナム現地調査

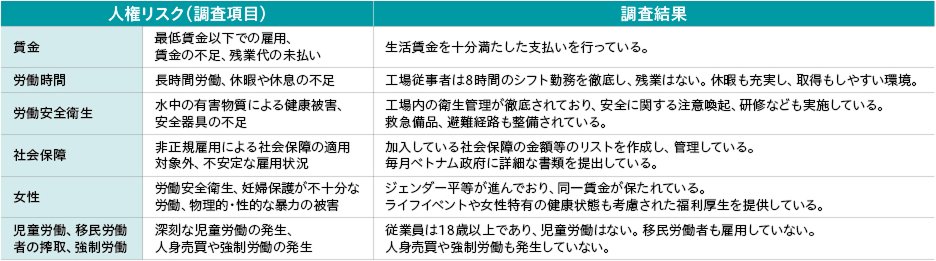

サプライチェーンのDDの一環として、人権に関する外部専門家であるSDGパートナーズ(有)とともに、食品事業におけるベトナムのエビ事業の現地調査を実施しました。

●事前の机上調査・情報収集

事前の机上調査として、国連や専門家団体等による調査や他社によるレポートから、ベトナムのエビ事業における潜在的な人権リスクを洗い出し、そのうち高リスクと判断した人権リスクを現地調査の調査項目としました。

また、これらの人権リスクについて、国際労働機関(ILO)および国際移住機関(IOM)からベトナムの概況をヒアリングしました。

●現地調査

2025年3月24~25日、サプライヤーであるエビ事業者(ベトナム、ソクチャン省)を訪問しました。エビの加工工場および養殖場の視察と聞き取り調査、従業員へのインタビューを行い、以下の結果を得ました。

●結論と今後の展望

日本と比べても遜色のないレベルで、労働条件や労働安全衛生・人材育成などの対応が行われており、現状では、すぐに是正が必要なほどの深刻な人権リスクは確認できませんでした。しかし、現地の産業においては人権リスクがゼロではなく、同社においても生産量の変動などの外部環境の変化などによりリスクが増大する可能性が考えられるため、今後もモニタリングを継続していきます。今回の調査結果および改善提言については、当社よりフィードバックレターの形でサプライヤーへ提出しています。

また、今回の一連の調査によって、人権DDプロセスをモデルケースとすることができたため、今後は当社グループの他事業にも展開していくことを検討しています。

現地調査の詳細については、以下の報告書をご参照ください。

③取引先(新規・既存)対象DD:スクリーニングシステムの導入

人権リスクのみならず、コンプライアンスや環境・社会面のリスクに対しての取引先(新規・既存)対象DDの一環として、スクリーニングシステムを2023年度から導入しました。

既存・新規の取引先のサプライチェーン上のリスク(人権や労働、贈収賄・汚職、環境などに関するリスク)を日々モニタリングし、月1回、抽出されたリスクについて関係部署で評価しています。現在は、重篤なリスクのある取引先はありません。2025年度は重篤なリスクのある取引先が判明した際の社内体制の構築等も検討していく予定です。

また、今後はシステムでのスクリーニング・モニタリングだけではなく、サプライヤーへの直接的なアンケート調査なども検討していきます。

相談窓口

主に各種ハラスメント、評価、人間関係、職場の各種問題などに関する社員相談窓口として「なんでもお悩み相談室」を、主に法令・規則違反、各種不正、重篤な人権侵害や深刻なハラスメントなどに関する社員相談窓口として「コンプライアンスホットライン」を設置しています。

これら2つの相談窓口(内部通報制度)は、雇用形態を問わず、当社グループで 働いているすべての役員および従業員(嘱託社員・派遣社員含む)が利用することができます。また、通報対応業務従事者が通報者を秘匿する義務、通報者を探索することの禁止、通報者及び調査協力者に対する不利益取扱の禁止などを定め、従業員等が不利益を被る危険を懸念することなく安心して情報提供できる制度としています。

社内ポータルサイトにこれらの窓口の案内を掲載したり、研修で案内するなど、社員への周知にも努めています。

当社のコーポレートサイトでは、一般の方やステークホルダーの方からのお問い合わせ窓口を設置しています。皆様からのご意見・ご提案等を、顧客満足度の向上やステークホルダーの理解促進、リスクの未然防止等に活かしています。

人権研修

毎年、全社員(役員・従業員・嘱託社員・派遣社員)を対象とした合同研修会で人権研修を行っています。2025年は「人権方針の改定および持続可能なサプライチェーン方針の制定」と「内部通報制度」について実施し、80%以上の社員が視聴しました。

また、職場ハラスメント防止のための知識と考え方を理解し、どのような場合にハラスメントになるのかという判断基準を学べるe-learningも整備しています。全社員向け・管理職向けの動画をいつでも見られるポータルサイトに用意し、「見る→理解する→実践する→振り返る」を繰り返して学習できるようにしています。

また、役職者を対象とした、外部講師によるセクシュアル・ハラスメント研修を実施しています。時代の変化や世代間のギャップに伴い、セクシュアル・ハラスメントの感じ方も変わってきている現状や、職場でセクハラ問題が起きないようにするための方法など、部署内でのハラスメント防止や適切な指導を促すための研修内容となっています。

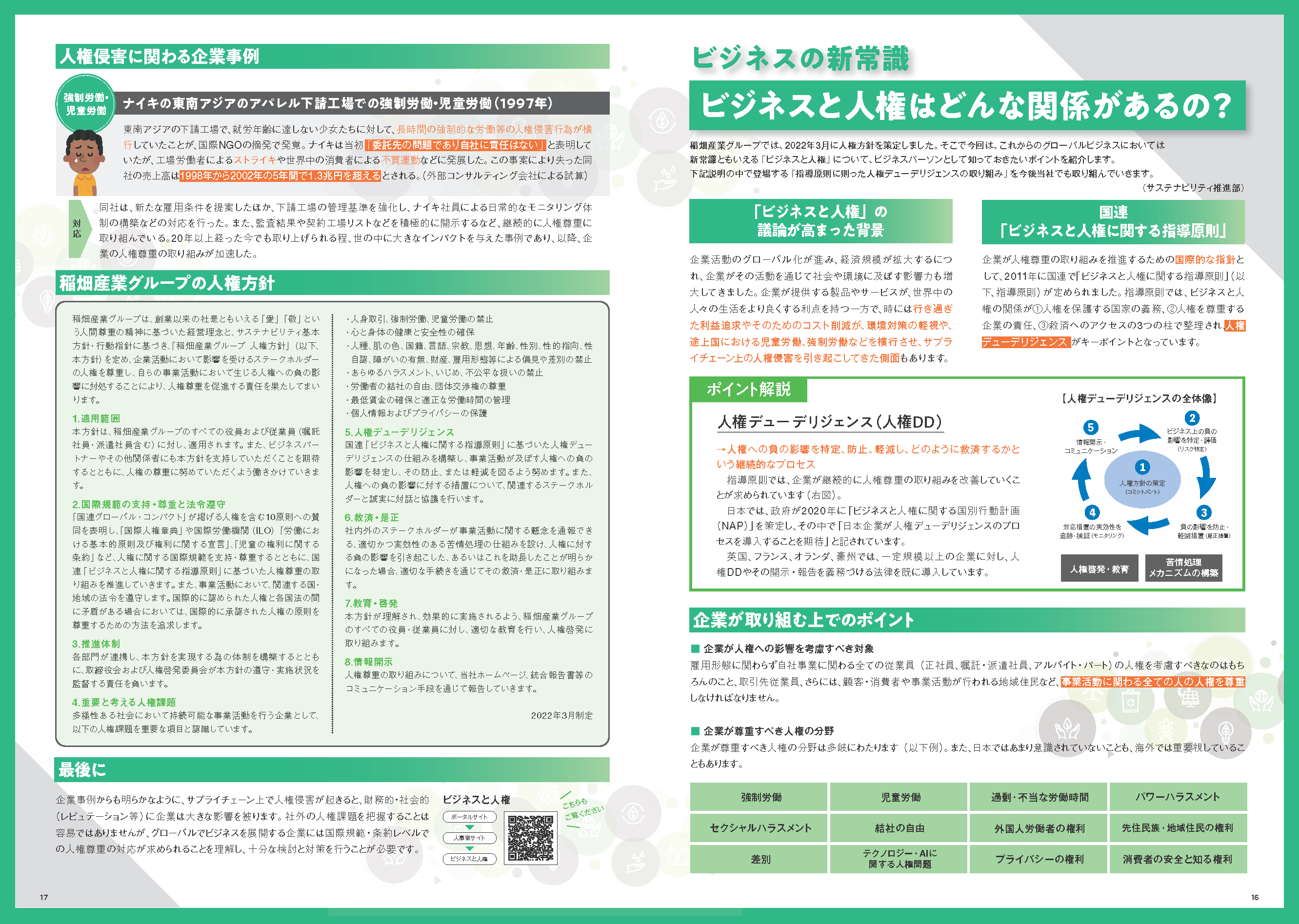

世界中の社員を対象に、日本語・英語で発行している社内報「いなほ」で、「ビジネスと人権」についてのコンテンツを掲載しました。事例を含めながら、ビジネス上で配慮すべき人権課題について学べる内容としました。

外部との協働

グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパンの人権に関する以下のテーマ別分科会に参加しています。

- ヒューマンライツデューデリジェンス分科会

- 人権教育分科会

人権侵害防止のためのデューデリジェンスのベストプラクティスなどを学び、人権尊重への取り組みにつなげています。

また、大阪同和・人権問題企業連絡会に会員企業として、大阪市企業人権推進協議会に幹事企業として、それぞれ参画しています。

UNDPが実施する「ビジネスと人権アカデミー」に継続的に参加しています。本アカデミーでは、人権に関する国内外の専門家による講義や、参加企業によるグループワークなどが行われています。